Se sulla affascinante Amelia qualcosa ho già scritto, vorrei dedicare questo articolo al suo fedele alleato, il corvo Ratface. Mentre il personaggio debutta nell'universo Papero grazie alla penna di Carl Barks già nel 1962 (dapprima come anonimo corvo e dal 1963 come il fidato Ratface), è solo due anni più tardi che acquisirà il suo iconico nome italiano, Gennarino, per merito degli infaticabili fratelli Abramo e Giampaolo Barosso. I Barosso non si limitano, però, solamente al nome, ma tolgono a Gennarino il dono della parola, restituendogli la sua natura più "animale"; una caratteristica rimasta invariata nelle storie italiane, laddove Ratface ha continuato per decenni a esprimersi in perfetto inglese nelle storie di produzione estera. Tenete a mente questa apparentemente insignificante differenza perché ci torneremo più tardi.

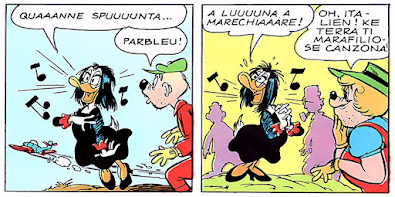

Nel 1965, quando George Sherman e Tom Goldberg decidono di produrre internamente presso lo Studio Disney a Burbank nuove storie con la fattucchiera per il mercato non statunitense, la trasferiscono in un castello alla periferia di Paperopoli dove convive con Maga Magò e due corvi chiacchieroni, chiamati Ed e Al, dal nome di Edgar Allan Poe, autore della poesia "The Raven" ("Il corvo"). Oltre ad apparire in una quarantina delle cosiddette storie da esportazione, questa coppia di simpatici uccellacci del malaugurio fa capolino in una manciata di storie brasiliane, nonché in tre racconti italiani (uno dei quali a cura di Guido Martina e due scritti da Bruno Mandelli). Curiosamente, in questi ultimi titoli, i corvi non sono in grado di comunicare con la padrona di casa, proprio come Gennarino.

Come se non bastasse, le cose cambiano ulteriormente con l'avvento della serie animata DuckTales (1987-1990). Qui, infatti, troviamo nuovamente un singolo corvo parlante a tenere compagnia ad Amelia, ma il suo nome è Poe (il riferimento al poeta risulta conservato) e si scopre essere nientemeno che il fratello (!) di Amelia, trasformato in corvo da un incantesimo irreversibile.

Comunque stiano le cose, va tenuto in considerazione che il corvo è un animale che ben si presta all'immaginario oscuro e, non a caso, già nella prima apparizione di Amelia (1961), vediamo la temibile papera nel suo rifugio in compagnia di un corvo, un pipistrello e un gatto nero. Poi, in Paperino e il corvo parlante (Barks, 1962), è intenta a ipnotizzare il corvo di Qui, Quo e Qua, Randolph e, ancora, in The Raven Raiders (?/Carey, 1973), possiede circa una dozzina di corvi che impiega per tentare di recuperare la Numero Uno.

|

| In realtà, un proto-Ratface è già visibile nella prima apparizione della fattucchiera |

Per tornare al quesito iniziale, dove si colloca il buon Ratface in tutto ciò? La risposta ci viene fornita da una bella storia danese, Amelia in: le origini di una fattucchiera (Åstrup/Cavazzano, 2021). In questo toccante prequel, difatti, si apprende che Gennarino è in realtà il risultato del primo incantesimo di Amelia: un pupazzo che le era stato donato quando era ancora neonata da sua madre, reso animato.

Ottimo, dunque, mistero risolto! Ehm... non proprio. Vedete, ci viene fornita un'altra risposta, apparentemente inconciliabile, nel graphic novel The Book of Doom (Blengino, Andolfo/Xella, 2023). In questa peculiare storia, infatti, Gennarino non è altro che l'amico d'infanzia di Amelia, Gennaro, inavvertitamente trasformato da lei in un corvo e impossibilitato a tornare nella sua forma originale. Quanto qui raccontato ricorda da vicino ciò che è successo all'alleato della fattucchiera nella serie animata, motivo per cui, nella traduzione tedesca della storia, il nome del personaggio è stato reso come Poe.

Ottimo, dunque, mistero risolto! Ora, abbiamo ben due origini (abbastanza simili) per Gennarino: la versione che lo vuole un pupazzo e quella in cui era invece un papero amico di Amelia. Ma vi ricordate quando, all'inizio dell'articolo, vi ho chiesto di tenere a mente la differenza tra il Ratface parlante e il Gennarino "animale"? Ecco... nelle storie italiane, non c'è spazio per interpretazioni creative come quelle appena discusse: Gennarino è un corvo, punto. E, come tale, si comporta in compagnia di altri volatili puri. Si veda, per esempio, il suo fidanzamento con la corvetta Rosa in Gennarino e l'amore difficile (Concina/Deiana, 2001) o con la colomba Bianchina in Amelia e la cugina fata (Gentina/Vetro, 2007), o la sua amicizia con i corvi Gennargentu e Tiberio e Caio (anche noti come "Fratelli Gracchi") in Zio Paperone e la cupidigia di Cupido (Badino/Limido, 2024).

|

| Gennarino e Rosa |

Qualora questi esempi non dovessero bastare a confermare oltre ogni ragionevole dubbio le sue origini animali, è il caso di ricordare i suoi numerosi parenti corvi al 100%: L’antenato Ciro (Sisti/Castellani, 2015), il cugino Croccantino da Amelia, Gennarino e un attore per cugino (Badino/Molinari, 2006) e, infine, la madre, il cugino Gennariello, due nipotini senza nome e il nonno Gennarone da Amelia e lo sciopero del corvo (Salvatori/Bozzano, 1994). Ebbene, in quest'ultima storia, è anche rivelato che i cosiddetti "corvi Gennari" sono al servizio delle streghe fin dal Medioevo, a partire dal capostipite della famiglia, Gennaro Gennari.

Dunque, come risolvere le incongruenze presentate nel corso della mia dissertazione? Come già ho dichiarato precedentemente, questo non è lo scopo e il fine delle mie ricerche. Ciò che interessa a me è offrire spunti, mostrare i diversi punti di vista attraverso cui medesimi fatti possono essere raccontati, prestando attenzione anche ai meno noti. Trovare risposte univoche a questioni aperte da così tanto tempo non è di mia competenza e lo trovo pure un esercizio poco affascinante. Tuttavia, sarà curioso vedere quale direzione seguiranno le nuove produzioni nel caso vi fossero ulteriori riferimenti alle origini di questo personaggio dal grande potenziale comico.

© Disney per le immagini pubblicate.

.jpg)