Anzitutto, una confessione. Chi scrive ama Sergio Asteriti. Questo è abbastanza scontato. Chi mai scriverebbe un articoletto intero — e pure lunghetto — su un autore che non apprezza? Ecco. Il segno grafico del Veneziano ha attirato il sottoscritto fin dalla più tenera età, e continua a farlo ancora oggi. Mi sono domandato il perché e da ciò ne è venuta una analisi, più o meno dettagliata, delle dinamiche interne dello stile asteritiano: di questa gioia barocca raggiunta tramite un inno al realismo e alla gommosa e bombata pesantezza delle forme. Un'analisi che si pone come fine quello di "vivisezionare" le palpitanti meccaniche di questo particolarissimo stile e tracciarne un quadro — per così dire — more geometrico, ovvero teso a individuarne gli elementi portanti e la fisica delle loro interazioni e dei conseguenti effetti. Anche quegli elementi che, di solito, incontrano le critiche dei "detrattori" non saranno taciuti. Anzi, verranno messi ben in risalto e sarà mostrato perché questi siano una precisa scelta artistica voluta dall'autore e come essi siano sensati e necessari nell'insieme e negli equilibri del suo modo di disegnare.

Chi è Sergio Asteriti?

Un'ulteriore precisazione d'intenti: il presente scritto non vuole essere una biografia dello storico disegnatore. A tal proposito, ci basterà ricordare che esordisce nel 1963, sul n. 420 di

Topolino, con

Pippo e la vacanza culturale, sceneggiata da Giampaolo Barosso. Ha realizzato oltre 350 storie e, di queste, sono solo 7 quelle dedicate ai Paperi. Ai topi è rivolta, invece, anche

Tip e Tap e lo straordinario mondo del Toc, ultima sua collaborazione con

Topolino, scritta da Augusto Macchetto e pubblicata — nel 2017 — sul volume

Topolino Classic Edition a lui intitolato. Inoltre, ha vinto anche il Premio Papersera nel 2008. Evento immortalato in

video.

Questo, però, non dice quasi niente della poetica dell'artista, appena scomparso all'età di novantaquattro anni. Non dice nulla del mondo grafico asteritiano, dei suoi equilibri, delle sue interne meccaniche e di quanto esso sia stato una specie di contrazione, compressione, ma — al contempo — un rigonfiamento rispetto all'estetica gottfredsoniana e scarpiana (e vedremo perché).

La rivoluzione senza apparenti eredi

È nel disegno che Asteriti pone una personale rivoluzione. In breve: uno scombinamento totale della forza di gravità del mondo Disney, trasformato in un pianeta sul quale quest'ultima viene aumentata per infinite volte. Una rivoluzione silenziosa, chiaramente. Asteriti, infatti, viene (spesso) definito come un disegnatore dal tratto ricco, ma classico. Piacevolmente classico. C'è quasi qualcosa di diabolico nel fatto che un tale scardinamento venga percepito come un ritorno a "ciò che è stato" (anche se, come vedremo, in realtà e in un certo senso, è proprio così). Una rivoluzione garbata, forse nemmeno ragionata, ma venuta fuori da un amore sconfinato per Mickey Mouse e la sua epoca d'oro in calzoni corti, unito a un'elaborazione stilistica personale. Una rivoluzione, in ogni caso, nata come privatissima, senza potenziali eredi e che — invece — ha piantato dei semi duraturi. Da essi, sono nati (più o meno consapevolmente) alcuni eredi, ancorché mai totali. Ognuno di essi ha assorbito questo o quell'aspetto del Maestro, magari senza accorgersene. I più evidenti: Camboni e Mottura; i più scalmanati: Celoni e Lavoradori. Tutti successori — anche se in modo differente — dello sgangheramento barocco dei pesi e delle forme provocato da Asteriti.

Mottura e Celoni hanno raccolto il "barocchismo" del grande fumettista veneziano: il primo sfociando in una sorta di rococò fatto di giocosi riccioli; il secondo portandolo alle sue più estreme ed espressionistiche conseguenze. Camboni, invece, ne ha raccolto alcuni gusti grafici, pur lavorandoli di fino. Un discorso a parte, infine, andrebbe fatto per Lavoradori: apparentemente, il meno asteritiano a livello estetico, ma — in realtà — colui che ne ha raccolto la lezione in modo più trasversale, compiendo una personale rivoluzione su quella base, sostituendo alle pesanti masse del Maestro un effetto carta o "lastra di metallo". Permane la gravità che schiaccia, che appiattisce i personaggi al suolo, che li gonfia, ma se in Asteriti essa si applica a corpi compatti (già pesanti e corposi di per sé), in Lavoradori — invece — viene a interagire con ambienti e figure accartocciabili, dotati di una pieghevolezza che, in prossimità della soverchiante forza, li costringe a modificarsi e distorcersi con facilità.

Lavoradori presenta alcune somiglianze con Asteriti, ma modificandone — anche considerevolmente — i connotati: se quest'ultimo prevedeva solo un appesantimento costante verso il basso, l'opera lavoradoriana stabilisce una gravità a sbalzi, che sale e scende di livello. A un appesantimento si sostituisce un improvviso alleggerimento, poi il processo contrario e così via. I corpi lavoradoriani, come se fossero fatti di carta o metallo, si trovano schiacciati e poi stirati, in espansione e compressione (in modo simile a ciò che avviene nelle opere dello scultore César Baldaccini), seguendo i cambi della forza di gravità. E questo, più volte in una sola tavola. Ciò regala un dinamismo inedito rispetto a quello presente nei lavori asteritiani.

Asteriti e gli asteroidi

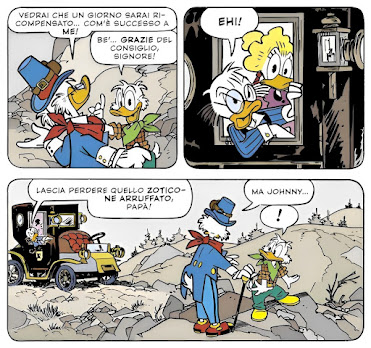

I personaggi di Asteriti sono tutt'altro che "dinamici". Sono pesanti e compatti masse schiacciate da una poderosa forza che attrae verso il basso. Non si deformano in maniera dinamica, ma — anzi — rallentano nei movimenti, si premono a terra. Il peso sembra deformarne anche le scarpe, che divengono più grosse del normale, clownesche, quasi come se intralciassero i movimenti. La gravità curva le schiene, e i busti si proiettano in avanti, in una specie di tentativo di aggrapparsi a qualcosa, di trovare un sostegno, per trascinarsi a fatica.

Le scarpe risultano parecchio importanti nella resa grafica complessiva. Tondeggianti, piuttosto che affusolate; grosse e bombate, gonfiate da uno schiacciamento proveniente dall'alto; di maggiorate dimensioni, anche per un fumetto Disney. Come se i corpi fossero simili a statuette instabili, pesanti, e perciò dotate di una base atta a non farle cadere. Ogni scarpone appare nelle fattezze d'un gravoso oggetto a cui è radicato il corpo di ciascun personaggio; che si tratti di un protagonista, d'un comprimario, d'un antagonista o di una mera comparsa, essi paiono (sempre) camminare con lentezza, per via dell'impedimento causato dalla zavorra. Anche Minni sembra indossare dei pesanti e ingombranti zoccoli, piuttosto che delle eleganti scarpe col tacco. Ogni personaggio è dotato di piedi "sproporzionati" (elemento che l'autore pesca dagli albori del Mickey Mouse dei cortometraggi), quasi che Asteriti voglia piantarli sul terreno, immobilizzarli, impedire loro di muoversi.

Un mondo, quello asteritiano, che esprime una sorta di costante mancanza d'equilibrio dalla quale solo la gravità e la pesantezza dei corpi (o delle calzature) possono salvare, ancorando verso il suolo, in modo che non si possa fluttuare, pericolosamente, per aria. Ogni personaggio è come un asteroide attratto dalla forza esercitata dalla massa abnorme d'un pianeta alieno. Essi sembrano pronti a schiantarsi, ma (assurdamente) iniziano a rallentare, sempre di più, fino ad appiattirsi al terreno, senza riportare alcun danno. Questa è la "grazia" che il disegnatore concede loro, perché possano entrare nel suo calderone magico.

La cacofonia immobile

Altro elemento peculiare di questo autore è un voluto e realistico disordine. Una rinuncia a tavole essenziali e minimali, ma non realistiche. La gravità attrae e inchioda alla tavola molti "asteroidi". Sono vignette ricche di elementi, quelle di Asteriti, ma tale molteplicità è costretta a una apparente disarmonia, come se ogni cosa venisse obbligata ad atterrare sulla tavola, alla rinfusa. Molti oggetti, personaggi, particolari negli sfondi o sulle cose in scena, ma ognuno di essi segue la sua personale storia. Nel mondo asteritiano, Leibniz ha ragione e anche una banale pianta da ufficio è composta da foglie difformi l'una dall'altra; queste, inoltre, puntano (di solito) verso direzioni diverse per ciascuna, come se la luce cercata fosse differente per ognuna di esse.

Asteriti decide di non costruire una tavola che sia un oggetto d'arredo o di design, in cui le cose o i personaggi giochino il ruolo di forme eleganti, accordate tra loro come in una scala armonica. Il realismo s'impone. Alla sinuosa sinfonia di Scarpa o del Gottfredson maturo, Asteriti preferisce la cacofonia della realtà, in cui ogni elemento segue i suoi propri tormenti, le sue proprie pieghe imposte dall'essere stati scaraventati nella vignetta. Un mondo che appare come fatto di cose sgualcite, usate. Le scarpe, le vesti, persino le tende, non sono pescate dal pennino e disposte in scena, come se si trattasse di una finzione teatrale in cui tutto è nuovo, mai realmente utilizzato o indossato. No. Tutto è vivo. Asteriti ci catapulta in un cosmo reale, in cui ogni oggetto è stato indossato per ore o per giorni (nel caso di vesti e calzature) e, quindi, risulta spiegazzato, costretto — dal tempo — a forme piene di grinze. Ho scritto che "tutto è vivo", ma dovrei correggermi e scrivere che "tutto è stato vivo". Perché — cosa molto importante — il mondo asteritiano ha i connotati di una diapositiva che ferma le cose e i personaggi, presentandoli (per l'eternità) con le pieghe assunte nel momento in cui la "foto" è stata scattata.

Laddove Scarpa mira a un arrotondamento liscio, ben stirato, che esprima la costante dinamicità e il continuo serpeggiare delle forme in scena, Asteriti preferisce il rigonfiamento che immobilizza l'azione, con figure inamidate. Come se una tovaglia venisse lanciata in alto; questa si gonfia, per effetto dell'aria, e poi inizia a scendere. Il disegnatore le urla: "Altolà!" ed essa si arresta, per l'eternità, nell'atto dello sgonfiarsi. La forma è arrotondata, "cicciosa", ma — al tempo stesso — colma di pieghe causate dal contemporaneo afflosciarsi.

Un realismo che, paradossalmente, proprio nel suo inseguire la realtà, nel suo volerla fermare, inchiodare al foglio, finisce per rinunciare all'elemento del tempo. Esso è ciò che c'era e che ha prodotto le forme. Il disegnatore ne prende atto e accetta il dono che la successione temporale (ormai giunta a termine) gli ha fatto. Ne celebra le gesta, senza rappresentarlo. Anche qui, gioca il suo ruolo l'abnorme gravità asteritiana che — come impone la relatività generale — distorce il tessuto del tempo, rallentandolo, fino ad arrestarlo definitivamente e farlo morire. Sembra di essere nell'ultima surreale storia da lui ideata e disegnata: Tip e Tap e lo straordinario mondo del Toc. In essa, i due fratelli scoprono che, tra il "Tic" e il "Tac" dell'orologio, esiste una dimensione di mezzo: il "Toc". Ecco. Anche Asteriti ha scoperto un "Toc", in mezzo al ticchettio del tempo. Un'eternità fatta di grinze e pieghe.

La "grinzosità" (seppur "arrotondata" e non tagliente), infatti, è un elemento spesso criticato dello stile di Sergio Asteriti, ma consegue dal realismo del disegnatore. Un realismo non cinematografico, ma da "copia dal vero" o da "natura morta". I personaggi e gli oggetti, gli ambienti stessi, sono trattati come tendaggi e frutti disposti — frettolosamente — su di un tavolino. Immobilizzati, senza alcuna volontà di simmetria o di composizione armoniosa. Asteriti vuole la realtà morta, perché quella viva — se disegnata — dovrebbe essere rappresentata in modo irreale, attraverso forme non veritiere, per fare un semplice piacere al dinamismo filmico e al minimalismo grafico. E il procedere asteritiano non lo ammette. Gli sembra una violenza nei confronti della verità, la quale deve essere colta così com'è, senza aggiustarle il colletto o il bavero. È come se Sergio Asteriti giocasse a "Un, due, tre, stella!". Si gira, senza preavviso, e tutto deve arrestarsi, in qualunque posizione si trovi, anche se questa dovesse risultare scomoda o — nel nostro caso — non sinuosamente dinamica e cinetica. Ovviamente, anche il già citato Scarpa aggiunge pieghe e spiegazzamenti, ma lo fa in modo più minimale, mirando a un tratto maggiormente "pulito", essenziale, e perciò capace di flettersi in movimento. Asteriti, al contrario, le pieghe le tratta come oggetti reali, le prende sul serio e le rappresenta in modo plastico e asimmetrico, dando un senso di realismo superiore.

All'eccesso di gravità, dunque, s'accompagna un eccesso di realtà. Gli elementi in scena non sono solo pesanti come oggetti reali, ma sono anche fermati in tutta la loro sgraziata concretezza. La forza gravitazionale asteritiana costringe tutto quanto a immobilizzarsi, pure se non sistemato o sgualcito. Asteriti, in breve, non si dota di un immaginario ferro da stiro attraverso cui eliminare le pieghe, ma — anzi — lascia ogni cosa "raggrinzita" così come l'ha trovata. Gonfiare, iniziare a sgonfiare e fermare tutto, prima che il processo si sia completato. Cogliere il momento di mezzo tra i due punti, immobilizzare la dinamica: in questo sta la rinuncia consapevole al dinamismo. Un mondo fatto di grinze, di pieghe. Si parla di oggetti di stoffa spiegazzati. Una stoffa che appare trattata con l'amido, assumendo i connotati del marmo modellato per apparire come un tendaggio. Con Asteriti, siamo in pieno Barocco.

La cacofonia dei molti mondi

Suggerivo — qualche paragrafo sopra — che, nelle vignette di Asteriti, ogni oggetto segue la sua propria storia. Le mura si lasciano trascinare dal flusso della propria privata narrazione, disinteressate al resto, riempiendosi di particolari e crepe che sembrano non notare nemmeno ciò che sta loro attorno. Anche una banale tenda viene disegnata come "assorta" nei suoi tormenti, nelle sue pieghe, nella sistemazione storta che il disegnatore le ha imposto per aumentare il realismo degli elementi in scena. Lo stesso accade con arnesi e tegole. I primi, non sono semplici rappresentazioni idealtipiche di uno strumento (che si tratti d'un martello o d'un innaffiatoio). Vengono dotati di storture, ombre, parti leggermente rovinate. Le seconde, vengono disegnate una diversa dall'altra; anche quando sono appena accennate con un veloce gesto grafico, ognuno di essi è tracciato in modo difforme. Nel mondo asteritiano, ogni oggetto — innanzitutto — è necessario che funzioni da solo. Addirittura gli alberi devono fare — prima di ogni cosa — gli "alberi, in quanto "alberi". Non gli alberi di una scena complessiva, bensì devono mantenere il proprio ruolo anche se estratti dalla vignetta e posti nel vuoto. Ed è per questo che Asteriti, se deve raffigurare le loro fronde, non lo fa (quasi mai) delineandone solo i contorni. Aggiunge, entro di essi e qua e là, alcune foglie, disegnate una a una, con cura, oppure qualche tratto sparso, sì minimale, ma ognuno differente dall'altro. Come se l'impeto del realismo vincesse ogni moto alla semplificazione.

Gli elementi della vignetta vivono di una vita propria, particolare, privata, individuale. Questo intendevo quando mi riferivo a tende assorte nelle pieghe dei propri tormenti. Porte, aste di legno, vasi, cespugli, vestiti o tovaglie devono essere — potenzialmente — sfilabili dalla tavola e permanere, intatti, nella propria immobile credibilità. Un mondo assemblato, in cui ogni cosa viene disegnata in sé e per sé, offrendo una ricchezza di particolari, pieghe, incrinature, sgualcimenti. Un puzzle di vite singole e di storie isolate: ogni oggetto è una narrazione assorta in sé stessa e dimentica di ciò che la circonda. L'interdipendenza non è data dall'accordo armonioso tra le parti, ma dalla convivenza forzata, senza scambio di "buongiorni": elementi che si ignorano tra loro, costretti a soffrire lo stare in bilico e l'usura, ma in totale silenzio e in apparente solitudine.

Una cacofonia fatta di molti mondi, mai in reale collisione tra loro. Il disordine, ma senza schianti e urti. La tempesta della realtà e la potenziale, ma mai espressa, belligeranza delle cose molteplici, ognuna chiusa in sé medesima. Eppure, una forma di rapporto tra di esse esiste: quel rinchiudersi ognuna nel proprio privato bunker avviene — che lo si voglia o no — in una scena visivamente colta con un solo sguardo. È questa coesistenza ottica obbligata a portare a un'inevitabile relazione reciproca, ovvero quella rappresentata dall'intralcio vicendevole a un compiuto isolamento.

La sinfonia nella cacofonia

Asteriti è l'artista delle parti e non del tutto. Sbatte in faccia al lettore una cruda realtà: il tutto è fatto di parti ed esse sono — innanzitutto — sistemi isolati, mondi a parte, che s'intralciano a vicenda. Ma questo non significa che il disegnatore veneziano dimentichi l'intero, a favore del singolo particolare. Semplicemente, ci arriva in maniera tortuosa, diversa. La sinfonia sorge dalla cacofonia, non per annullare quest'ultima, ma, piuttosto, per rendere possibile un'armonia che sia (per quanto assurdamente) disarmonica. Il cosmo grafico asteritiano è pervaso da un equilibrio instabile donato da due caratteristiche già citate:

1) Come enunciato poc'anzi, il fatto che ogni elemento sia costretto a coesistere in un solo sguardo fa sì che essi entrino in una relazione di tipo negativo: ogni cosa intralcia l'isolamento dell'altra, le grida "non sei sola!". Proprio il fatto che ogni oggetto tenti di isolarsi in sé stesso o, per meglio dire, provi a mettersi in risalto, attraverso una ricchezza di particolari inusuale, proprio questo impedisce a ciascuno degli elementi di apparire come realmente isolato: lo sguardo si posa sulla vignetta e nota un albero, poi una casa, poi una veste, poi un muro, e così via; viene catturato da questo o quel segno grafico e gli è impossibile fermarsi su uno solo di essi. Ognuno di questi pare dire: "Guardami! Ci sono unicamente io!", ma lo stesso fanno tutti gli altri e il lettore non sa cosa scegliere e dove arrestarsi. Il tentativo di isolamento è intralciato dallo stesso tentativo di isolamento: il porsi in isolata evidenza, in quanto condotto da ciascuno degli elementi in scena, intralcia quello di tutti gli altri. E anche questa, seppur negativa, è una forma di rapporto.

2) La gravità che schiaccia tutto, indifferentemente; le case o le porte, gli animali parlanti come gli animali non parlanti. Tutto viene compresso verso il basso, curvato, a volte in modo più percettibile e — altre volte — in modo meno palese. Questa gravosa condizione comune regala alle scene una specie di rumore di fondo unitario, testimoniato dalla generalizzata curvatura. Ma non solo. Dà anche l'idea di una sorta di equilibrio sempre pronto a rompersi. Le figure asteritiane sembrano anelare a una stabilità individuale e totale irraggiungibile, ma che — nell'atto stesso di essere, perlomeno, tentata — regala al tutto una tensione che gli permette di reggersi in piedi, nonostante il peso. Le forme, premute al suolo, paiono muoversi controcorrente o controvento. L'impedimento gravitazionale regala loro una tormentosa ricerca di punti saldi che le accomuna, le rende parte di una medesima impressione generale.

Il "tutto" esiste in Asteriti, ma si dà nella misura in cui contrasta con le "parti", nella misura in cui le costringe a una convivenza forzata e a una gravosa tortura comune. Non è la pace universale, ma un condominio di eremiti o prigionieri.

Barocchismo e bomboniere bombate

Che descrizione tetra! Certo, messa così, il quadro del Nostro sembra essere quello d'un freddo realista, creatore di scene asfissianti, soffocanti, tragiche... Nulla di tutto questo!

Asteriti, infatti, compie un vero e proprio miracolo. Questa costrizione all'immobilità senza tempo e a una comune gravità si ricopre di forme, sì spiegazzate, ma — come si diceva — rigonfie. Un rigonfiamento da bomboniera. Ecco l'opera alchemica asteritiana: unire la pesantezza e il realismo a una festa estetica fatta di bomboniere barocche, accompagnate da tratti spessi, pesanti quanto gli elementi di cui sono contorno, ma — proprio per questo — morbidi. Il disegnatore si diverte e gioca come un bambino e il prodigio sta proprio in questo: la gravità si trasforma in un elemento giocoso e festoso, fanciullesco. "Giocattoloso".

Ed è il connubio di questa con il realismo — la ricchezza dei particolari, delle figure in scena, il disordine voluto e l'immobilità da pittura di natura morta — a formare lo stile asteritiano nel suo complesso. Proprio il realismo (così adulto e serioso, all'apparenza), dal momento che aumenta i particolari da disegnare sulla tavola, accresce il numero delle occasioni, delle forme, cui applicare quella gommosa e giocosa pesantezza. Insomma: proprio dalla matura attenzione realista al particolare, sorge l'allegria bambina, fatta di un profluvio di figure tondeggianti e arricchite di dettagli dal contorno spesso e cartoonesco.

Evoluzione dello stile

Bisogna dire che questo aspetto dei contorni spessi inizia palesarsi, sempre di più, attorno alla fine degli anni '80, per poi esplodere negli anni '90 e 2000. A molti non piaceva e non piace. Chi scrive, al contrario, lo apprezza molto e ritiene doveroso notare alcuni elementi di questa lenta (e decennale) trasformazione grafica.

Negli anni '60 e '70 (e buona parte della prima metà degli anni '80), Asteriti ha la tendenza a inchiostrare le figure attraverso contorni di spessore pressoché uguale, senza troppe differenze tra le parti inchiostrate. Per capirci, Scarpa presenta una maggiore varietà di spessori, andando ad alleggerire il tratto o a inspessirlo, regalando tavole dall'aspetto meno visivamente pesante o corposo. Le tavole di Asteriti, al contrario, già in questi primi decenni, vedono una forte presenza del nero, cosa che regala loro una discreta pesantezza (di cui si è detto sopra): elemento che può essere amato (come dal sottoscritto) o no, a seconda dei gusti.

Quale sia il motivo della scelta asteritiana, non è facile capirlo fino in fondo e si possono abbozzare almeno due piste:

1) È tutt'altro che una semplice impresa quella di raccogliere materiale dell'Asteriti pre-Disneyano, ma è necessario guardare a esso, dato che il Nostro compie un'indipendente gavetta di quasi un decennio, prima di approdare sul

Topo. Nelle riviste per cui lavora (di cui è possibile consultare appena qualche scorcio, sul web), si può notare un particolare interessante: contorni dal tratto che varia, ma di qualità ben più spessa rispetto a quello che era il canone del giornalino targato Disney. Chi scrive fa una serie di ipotesi: forse, Asteriti è stato "costretto", nel suo passaggio su

Topolino, ad alleggerire il tratto che si portava dietro dalle riviste su cui aveva lavorato per quasi un decennio? E, forse, questo costretto alleggerimento è rimasto un elemento estraneo per l'autore, il quale non riusciva sempre ad applicare una variazione di tratti, proprio perché non abituato a lavorare con inchiostrature così sottili? Se si prende per buona tale pista, Asteriti avrebbe avuto un tratto poco vario proprio perché non abituato a lavorare con contorni troppo sottili. Questo gli avrebbe reso assai scomodo lo scendere troppo di spessore, ma — al tempo stesso — i canoni Disney imposti all'epoca gli avrebbero impedito di controbilanciare con spessori più grossi. E, da qui, l'effetto finale: poca varietà negli spessori. Poi, passati i decenni e — forse — acquisita una maggiore libertà professionale (magari, anche legata ai gusti estetici cambiati), ecco riapparire l'antico stile asteritiano delle riviste degli anni '50/60: un inspessimento generale del tratto e, così, una riacquista varietà di spessore. Questo è l'Asteriti fine anni '80 e anni '90. Tra gli anni 2000 e 2010, un'ulteriore trasformazione: diminuisce la varietà di spessore, ma rimane il tratto pesante. Come se Asteriti, abituato (ormai), da decenni, a un tratto senza variazione, fosse tornato a quella comoda soluzione, pur mantenendo l'altrettanto comodo spessore della sua formazione extra-disneyana. Un'ultima ipotesi conclude tale prima pista: forse, anche la ricerca della ricchezza di particolari e il realismo vengono da quelle esperienze di gavetta e dagli incontri con Faustinelli, Ongaro e Pratt? Da

questa intervista, apprendiamo che Asteriti si riteneva non in grado di darsi al fumetto realistico: forse questa convinzione tradisce una sorta di desiderio che si esprimerà, negli anni a venire, nella ricerca di una commistione tra

cartoonesco e realistico?

2) E arriviamo alla seconda pista (non per forza alternativa alla prima; potrebbero benissimo convivere e creare un quadro complessivo): l'elemento del tratto "grosso", unito alla poca varietà dello spessore, potrebbe essere una preferenza estetica del disegnatore, forse presa dai cortometraggi Disney con protagonista Mickey Mouse e da quel Gottfredson primissima maniera che sempre ha ispirato e appassionato il Nostro (il quale, sempre nella succitata intervista, ha a dire di avere il desiderio di tornare al Topolino scanzonato, e in calzoni corti, della sua infanzia e adolescenza). Infatti, specie nei primi cortometraggi, si era soliti utilizzare contorni spessi e uguali per gli elementi protagonisti e coprotagonisti in scena, per staccarli rispetto allo sfondo, reso con toni di grigi più sfumati. Lo stesso Gottfredson prima maniera, per quanto utilizzasse una discreta varietà di spessori, tendeva a una grandezza del tratto maggiore rispetto ai canoni successivi. Se si osserva una tavola del geniale autore, non si potranno non notare delle forti somiglianze con l'Asteriti del periodo extra-disneyano: contorni grossi, ma varietà di spessori. Cosa che potrebbe portare a ipotizzare un'ispirazione stilistica, poi rimasta negli anni, nonostante le "imposizioni" del nuovo canone a tratto più sottile.

Scarpa e Asteriti: due diverse interpretazioni di Gottfredson

Se volessimo usare una metafora presa in prestito dalla storia dell'arte, dovremmo dire che Scarpa è stato classicista, mentre Asteriti barocco. Abbiamo già accennato alle differenze di stile tra i due nei precedenti paragrafi. Inutile ripetersi. C'è, però, un aspetto del loro stile che va indagato, anche se brevemente, e che mette ancora più in luce il classicismo del primo e il barocchismo del secondo. Entrambi, infatti, si rifanno a Gottfredson, sia implicitamente che esplicitamente. Eppure, presentano due stili tanto differenti. Quindi, la diversità di interpretazione dello stile del comune Maestro da cosa dipende, principalmente? Penso di avere una risposta, per quanto non definitiva. Essa viene dal diverso periodo (considerando l'intera produzione del grande autore e disegnatore americano) preso come ispirazione cardine: il primo Gottfredson per Asteriti e il Gottfredson maturo per Scarpa.

La cosa è abbastanza evidente in quest'ultimo: il suo modo di disegnare ricalca (pur con delle ovvie variazioni) lo stile dell'ultimo Gottfredson delle continuity a strisce, quello degli anni ‘50. Per Asteriti, la questione è più complessa: non c'è un ricalco completo, ma una specie di reinterpretazione del primo Gottfredson attraverso lo stile della fase più matura. La fase primordiale rimane la principale ispirazione, ma è rivisitata attraverso le fasi degli anni successivi, quasi come necessario correttivo dovuto ai tempi. Pare di vedere una specie di linea temporale alternativa nella quale Gottfredson, anziché andare verso una progressiva razionalizzazione del segno, si sia spinto a maturare l'aspetto "gommoso" dei suoi primi disegni. Certo, viene perso l'aspetto filiforme ed esile dei personaggi ed essi guadagnano massa come nel Gottfredson anni ‘50, ma conservando la gommosità.

Da qui, ecco il perché della gommosità pesante o della pesantezza gommosa (così barocca, affascinante, e così diversa dalla linearità di Scarpa). Che sia questo il motivo di quel gioco gravitazionale asteritiano di cui ho scritto diffusamente? Forse. In effetti, è probabile che il dover buttare lo sguardo su due così differenti periodi gottfredsoniani abbia spinto necessariamente il Nostro a "esagerare" con le masse dei personaggi, in modo da non cadere in un effetto troppo old style.

Ma, chiaramente, si tratta solo di una ipotesi che non vuole esaurire lo spazio del dibattito.

Una narrazione gravitazionale

Giungiamo, finalmente, a un ultimo punto della questione Asteriti: il rapporto tra il suo inconfondibile stile e la narrazione nelle vignette; la relazione, insomma, tra disegno e sceneggiatura. Il Nostro, infatti, utilizza quella pesantezza più volte citata per far recitare i personaggi in scena: la gravità, spesso, li piega in avanti, proiettando braccia e mani in varie direzioni, producendo una gestualità molto forte e che serve per narrare gli stati d'animo dei personaggi.

In realtà, qualcosa di simile lo si può trovare anche nella rappresentazione che Scarpa fa di Mickey e Minnie: entrambi risultano deformarsi e schiacciarsi — quasi come in Asteriti — verso il basso e gesticolare di conseguenza. Questo deve essere un retaggio della comune scuola gottfredsoniana e dei primi cortometraggi con protagonista Topolino, ma una differenza distingue i corti dalle strisce di Gottfredson: mentre nei primi vediamo che questo fenomeno dello schiacciamento — in pieno stile espressionista, quasi come un fossile del cinema muto — riguarda tutti i personaggi in scena, è con Gottfredson che le cose cambiano. A deformarsi verso il basso, comprimersi ecc. sono, in particolare, i personaggi maggiormente antropomorfi (Topolino, Minni, Pippo, principalmente). Quelli più umani, invece, tendono a presentare pose più dritte e anatomicamente realistiche. Pare quasi che Gottfredson abbia pensato il mondo Disney in maniera differente rispetto a come esso era stato concepito nei cortometraggi: Topolino, Pippo e co. vengono concepiti quali elementi cartooneschi inseriti in un mondo, tutto sommato, realistico. Elementi estranei e, per tale motivo, capaci di produrre un effetto comico per via del moderato contrasto rispetto all'ambiente. In Scarpa questo rapporto si mantiene.

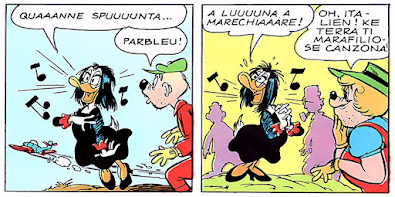

Asteriti, invece, torna alla concezione pre-Gottfredson, recuperando la deformazione generalizzata dei cortometraggi e tornando, quindi, a un espressionismo tipico della transizione dal muto al sonoro nel cinema. Ogni personaggio in scena, infatti, è costretto a recitare, per via di una gravità soverchiante che piega ognuno di essi, quasi contro la loro volontà, verso il basso, costringendoli a tentare di trovare spazio per gli arti in altre direzioni, come se il soffitto stesse piombando loro in testa ed essi si ritrovassero schiacciati, in un gesticolare che ha più l'aspetto di una necessità che di una effettiva scelta di chi gesticola. Uno spazio che sembra esser ridotto anche dalla ricchezza degli elementi di contorno in scena, i quali paiono obbligare i personaggi a scappare dalla vignetta, a cercare una via di uscita. Tale ricchezza, d'altra parte, è connotata da un'espressiva tattilità, quasi che si riuscisse a toccare quelle masse, quei corpi, a sentirne la solidità, forse proprio per via delle loro reazioni a un'immaginaria forza di gravità generale; reazioni che mettono alla prova la loro matericità e regalano un'idea più precisa di quale debba essere la loro consistenza.

Questa espressività tutta fisica e tutta gravitazionale interagisce con la sceneggiatura mettendo in risalto ciò che accade o viene detto, funzionando da fisicissimo punto esclamativo o materica sottolineatura. Cosa molto azzeccata in un medium i cui fruitori — in maggioranza — si posizionano in un'età preadolescenziale. Asteriti è un maestro dell'interazione tra espressioni facciali e gesticolazione corporea, ma in un modo ben preciso: le prime sono moderate, per quanto molto azzeccate. Una semplicissima variazione nel tratto o nella forma degli occhi, infatti, basta e avanza, dato che viene immediatamente soccorsa da una gesticolazione — invece — radicalmente accentuata. La non dinamicità da fermo-immagine (di cui si scriveva sopra) convive con una dinamica prodotta da una ricchezza di espressioni e gesti, per quanto realisticamente immobilizzati a mo' di natura morta. Realismo da diapositiva e cartoonesco convivono perfettamente nello stile del Nostro.

Un calibrato gioco di elementi che permette (provare per credere!) di seguire le storie anche senza leggerne i dialoghi. Questi ultimi pare quasi che vengano integralmente riprodotti dal segno grafico: non semplicemente aiutati dai disegni, ma totalmente reinterpretati, resi in china e forme. Ci si trova davanti, dunque, a due elementi (disegno e sceneggiatura) che convivono non nel completarsi a vicenda in modo organico, ma nel loro essere l'uno la copia dell'altra. Due gemelli. Convivenza, insomma, nella perfetta uguaglianza. Una scommessa audace, quella di Asteriti, dato che in una soluzione del genere potrebbe palesarsi il rischio di una ridondanza che riesce perfettamente a evitare, sapendo esattamente quanto spingere nell'espressività grafica e quando fermarsi.

Conclusione

Che dire ancora? È stato un lungo viaggio dentro la china e il pennino di questo incredibile autore. Personalmente, si è trattato di un percorso istruttivo, perché mi ha costretto a pensare ai "perchè" e "per come" del suo stile, oltre che ai "come mai" della mia fascinazione verso di esso. Questi ultimi non li ho, chiaramente, inclusi nel corpo degli scorsi paragrafi, ma credo di poterli riassumere qui, poiché sono abbastanza convinto che siano condivisi da molti: il suo stile richiama epoche che generano immediata nostalgia. Lo si collega, istantaneamente, a quella che è stata l'epoca d'oro della produzione Disney italiana.

Certo, ho riferito (all'inizio di questo scritto) che esiste qualcosa di diabolico nel fatto che uno scalmanato rivoluzionario come Asteriti — il quale ha rivoluzionato tutto, non solo andando avanti, ma anche tornando indietro, fino al pre-Gottfredson, pure se sempre a modo proprio, seguendo vie inedite — sia percepito come un classico che più classico non si può. Ma un motivo c'è. Anzi, due. Il primo è che, effettivamente, Asteriti (come abbiamo visto) coi classici ci gioca parecchio, addirittura recuperando dinamiche da cortometraggio in bianco e nero. E il secondo è molto semplice: questo autore ha fatto, letteralmente, la storia del fumetto Disney in Italia, costituendo una linea alternativa, dissidente se si vuole, rispetto a quella "vincente" di Scarpa. Sempre con garbo, senza sgomitare, tanto da stupirsi di essere ricordato e amato da così tanti "bambini" ormai cresciuti (come alla premiazione del Papersera).

© Disney per le immagini pubblicate.

L'Eco del Mondo non ha in alcuna maniera partecipato al concepimento o alla stesura dell'articolo pubblicato se non nella fase finale di revisione e editing. Ogni tesi e ipotesi avanzata è, pertanto, da considerarsi frutto di riflessioni personali ed esclusive dell'autore e il testo viene qui proposto per il suo valore di approfondimento e spunto per futuri dibattiti.