Premessa: il seguente articolo è un po' diverso dal solito, pertanto invito chiunque a leggerlo fino in fondo per evitare di averne una comprensione parziale o errata. Non è mia intenzione screditare uno dei miei autori preferiti, che, nel corso degli anni, mi ha fatto ridere e sorridere con geniali trovate che hanno, a mio avviso, quasi sempre alzato la qualità media dei numeri del libretto in cui erano presenti. Si tratta solamente di un piccolo post da appassionato contento di averne in qualche modo influenzato il lavoro e spero che le mie parole non vengano equivocate o travisate. Ciò precisato, buona lettura!

È il 28 settembre 2023 e mi trovo in video-chiamata su Teams per intervistare Corrado Mastantuono per il mio canale YouTube. La nostra chiacchierata dura quasi un paio di ore e, prima di salutarci, decido di raccontare a Corrado un'idea svolazzante che ho avuto per una possibile storia del suo ciclo Papersera News che mi piacerebbe tantissimo vedere sviluppata da lui, con il suo personalissimo tipo di umorismo. In parole povere, riguarda un'ex-promessa del giornalismo investigativo ormai ridotta ad anziano stagista del quotidiano di Zio Paperone, costretta a seguire gli strampalati ordini impartiti da Paperino e Paperoga prima di un inevitabile rientro in pista... Corrado è attento, partecipe, fa domande, reputa il concetto "molto interessante per un inizio di storia" e comincia ad abbozzare in diretta una sorta di struttura del racconto, commentando: "Probabilmente lo sfrutterò come spunto".

Passano due mesi, monto l'intervista, la carico online e, nel frattempo, rimugino su quell'idea. Intendo metterla giù per bene, renderla più coesa e completa e butto giù una specie di "soggetto" più definito, con un inizio uno svolgimento e una fine, in cui presento una trama lineare e descrivo alcune scene con precisione. Praticamente, si tratta degli stessi fatti discussi in video, solo più "in ordine". Invio questo trattamento a Corrado via e-mail in data 26 novembre 2023, ma non ricevo alcuna risposta.

Avanti veloce a luglio 2025. Mi torna in mente quella potenziale storia. Penso: "Peccato che Mastantuono non abbia mai risposto, la vedevo proprio nelle sue corde!" D'altronde, si tratterebbe di una storia di Papersera News, e tanto (unito al fatto che io non sono un autore) mi frena dal pensare di proporla direttamente alla redazione. Solo lui la potrebbe realizzare. Chissà, forse un giorno...

Poi, la svolta: il 13 luglio, l'autore di Blue Peaks Valley pubblica una foto su Instagram in cui si intravedono alcune tavole di un nuovo progetto, accompagnate da una didascalia sibillina: "Stampa laser di un lavoro di prossima uscita". A un follower ignaro non possono dire nulla, ma appena le vedo riconosco immediatamente un'ambientazione familiare. Ci sarebbe tutto: il passato, il giornalista trionfante all'interno della sua redazione... sembra di vedere ciò che gli avevo suggerito trasformato in disegni. Non vedo l'ora che la storia veda la luce per vedere se effettivamente sia lei e come, nel caso, sia stata sviluppata.

|

| L'incipit della storia nell'e-mail inviata a Corrado Mastantuono |

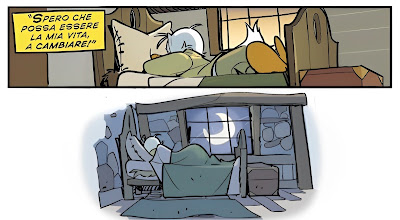

Quindici ottobre: la storia è in edicola. Essendo abbonato al settimanale, ho avuto modo di leggerla già il giorno prima. I miei sospetti erano fondati... più o meno. C'è il flashback di due tavole in seppia che celebra i traguardi del giornalista di inchiesta, e lo vediamo persino anziano nel presente come galoppino di Paperino e Paperoga! Per sei delle ventiquattro pagine totali, la storia si dispiega quasi esattamente come mi ero immaginato due anni fa, poi la trama prende una strada alternativa. La ragione per cui il protagonista aveva dovuto interrompere la sua promettente carriera è differente da quella a cui avevo pensato io, e lo è pure il finale. Corrado ha fatto un ottimo lavoro di character building ed è riuscito a spiazzare persino me!

|

| Un altro estratto dal mio "soggetto" seguito dall'autore (nella storia pubblicata non c'è spazio per le richieste sciocche dei cugini!) |

Arrivati a questo punto, non penso sia necessario chiarire che il titolo del post è un po' clickbait: no, non c'è una mia storia su Topolino. Tuttavia, ciò che è vero è che vi è una storia le cui premesse sono farina del mio sacco. Per evitare qualsiasi tipo di fraintendimento, ci tengo a ribadire che l'intento del post odierno non vuole essere affatto polemico o in alcun modo "accusatorio", ma che, trattandosi questo blog di un mio personale spazio online, mi premeva raccontare questa simpatica curiosità dal mio punto di vista, dal punto di vista di colui se non fosse stato per il quale questa vicenda nello specifico molto verosimilmente non sarebbe nemmeno esistita.

Stimando e apprezzando molto il lavoro di Mastantuono (tanto da acquistarne anche la divertente autobiografia), non posso che sentirmi onorato dal fatto che abbia trovato i miei spunti così funzionali e in linea con il suo stile al punto da imbastirci una nuova avventura (che, diciamocelo, era il mio desiderio quando glieli ho esposti la prima volta), condita con le sue brillanti gag e con il suo modo di raccontare che tanto ci piace. Solo, mi dispiace un pochino non avere avuto un minimo di avviso in questi due anni del fatto che l'idea fosse stata di fatto sfruttata, visto che l'autore è in possesso sia del mio indirizzo e-mail sia del mio numero di telefono e che, in altri contesti, non ha avuto problemi a farne uso. Come specificato fin da subito, ho fornito volontariamente l'idea all'autore senza pretendere nulla in cambio, solo per il piacere di vederla rielaborata da lui, ma avrei apprezzato un simbolico ringraziamento o, quantomeno, una comunicazione che mi avvertisse del fatto che il racconto fosse in lavorazione. Chissà, forse non voleva rovinarmi la sorpresa...

In conclusione: alcune delle vignette ispirate al mio spunto.

© Disney per le immagini pubblicate.

Come dichiarato nel corso del post, Corrado Mastantuono non ha mai risposto all'e-mail di cui si vedono due estratti, pertanto non posso sostenere con certezza che la abbia effettivamente letta (nonostante abbia letto e risposto con incredibile solerzia a comunicazioni successive). In ogni caso, quanto è presente negli screenshot qui pubblicati era già stato oggetto del pitch in video-chiamata, perciò posso confermare senza ombra di dubbio che l'abbia recepito (e pure commentato) in quella precedente occasione. Ho deciso di caricare le immagini piuttosto che il filmato solo per una questione di praticità e perché l'idea era esposta in maniera più ordinata, ma mi riservo di condividere anche quel materiale in un secondo momento, qualora si dovesse rendere necessario.

.jpg)

.jpg)

.jpg)