Durante la consueta live di fine anno sul canale YouTube The Fisbio Show, il direttore editoriale di Topolino in carica, Alex Bertani, ha confermato che l'Almanacco Topolino passerà dall'essere bimestrale a trimestrale. Una scelta, chiarisce Bertani, motivata dal fatto che "è un prodotto molto di nicchia" e che "fa un po' più fatica degli altri". Non poche le rimostranze degli utenti del forum Papersera, che hanno iniziato ad allarmarsi, subodorando una prossima chiusura dei battenti. Siccome, da principio, ho ritenuto questa testata una potenziale chicca, ho deciso di scriverne a riguardo, illustrando il progetto e le motivazioni che mi hanno spinto ad abbandonarne l'acquisto dopo pochi numeri.

Innanzitutto, un po' di contesto: il primo numero del nuovo Almanacco Topolino esce in edicola il 28 aprile 2021 come allegato a Topolino 3414, è curato da Luca Boschi (pilastro della divulgazione disneyana in Italia) e si rifà allo storico mensile che portava lo stesso nome (1957-1984), di cui recupera anche il logo. Come racconta lo stesso Boschi nel primo redazionale, "il nuovo Almanacco può essere idealmente suddiviso in tre componenti: i classici made in Italy che aprono e chiudono l'albo, a seguire un'antologia di storie contemporanee inedite straniere e infine avventure vintage di rara pubblicazione provenienti da fonti estere, soprattutto americane".

Per una sorta di rispetto e fiducia verso il curatore, nei confronti del quale ho sempre nutrito una forte stima (fortunatamente ricambiata), ho acquistato i primi quattro numeri del progetto, ma mi sono presto accorto che questa formula non mi si confaceva. In poche parole, avevo capito di non essere nel target del prodotto. Ma, allo stesso tempo, non riuscivo realmente a comprendere chi volesse essere il destinatario di questa opera. Cerco di spiegarmi.

Parto dalle "avventure vintage di rara pubblicazione": fondamentalmente, storie provenienti dai comic books americani degli anni Cinquanta e Sessanta. Se dicessi che non meritino di essere scoperte e tramandate, mentirei, ma noi, orfani delle pubblicazioni che lo stesso Boschi (assieme ad Alberto Becattini e Lidia Cannatella) curava, le conosciamo bene, queste storie. Le abbiamo lette proprio lì, su Zio Paperone, su I Maestri Disney, su Disney Anni D'Oro... E, quei mitici albi, irripetibili per contenuti editoriali e selezione delle storie, li conserviamo gelosamente. Se devo pensare all'Almanacco come a "un prodotto molto di nicchia", devo quindi immaginare una nicchia che non possieda le defunte testate citate. O, ancora peggio, una nicchia che non conosca le storie di Carl Barks, dal momento che sono state pubblicate su 8 numeri dei 17 editi al momento. Riconosco che il contributo del cartoonist dell'Oregon sia alla base del fumetto Disney, ma non riesco a immaginare un lettore non occasionale che non lo conosca a memoria e non lo possieda già in molteplice copia, considerando che si tratta dell'autore disneyano più ristampato di sempre (a ragione) e che ha più di una raccolta omnia a suo nome. Purtroppo, lo spazio dedicato a queste storie costituiva per me una sorta di "spreco", in quanto si trattava di doppioni che non mi era utile accumulare.

Lo stesso dicasi per "i classici made in Italy", alcuni già letti su collane come Le imperdibili. Mi dispiace, ma non ho trovato particolarmente coinvolgente la riproposizione di queste storie, se non per il gusto puramente evocativo di replicare la formula degli Almanacchi di una volta. Mi rendo conto che, essendo disposte su quattro strisce, non siano storie agilmente ristampabili altrove, come magari su I Grandi Classici, ma l'effetto nostalgia non ha avuto presa sul mio "cuore di pietra".

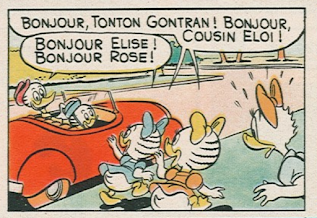

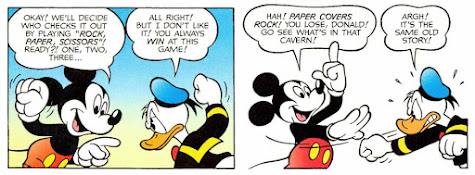

Veniamo, quindi, al centro della questione (e degli albi), quello che mi aveva invece incuriosito e su cui avrei puntato di più: le "storie contemporanee inedite straniere". Ogni anno, in Danimarca e in Olanda, vengono prodotte centinaia e centinaia di storie che rimangono inedite nel nostro paese. Qualcuna spunta ogni tanto su Topolino (guai, però, se i disegni non sono di Giorgio Cavazzano!), su Paperino o su Zio Paperone, ma ciò non è assolutamente sufficiente per avere un punto di vista sulla produzione internazionale, sulla maniera che hanno autori diversi di scrivere e disegnare. Ed è un peccato. Qui, Boschi, sulla scia delle esperienze passate, aveva avuto l'intuizione giusta. Portare in Italia una sensibilità differente, contestualizzandola e introducendola appropriatamente. Ben venga il Topolino in calzoncini rossi di Ferioli, le nipotine bionde di Paperina di Heymans, Paperino e Della da bambini di Geradts, il Panchito di Jippes e così via... Ma lo spazio dedicato a questa sezione meritava di essere almeno il doppio.

Tali riflessioni mi hanno portato, dopo soli quattro numeri, a interrompere l'acquisto della testata: non ho ritenuto sufficiente l'apporto di contenuti inediti e non mi è parso sensato continuare a comprare qualcosa che proponesse, per la maggior parte della foliazione, storie che già possiedo e già ho letto. Da qui, non mi sento di appartenere al target. Per quanto io possa apprezzare Kari Korhonen (ricordo di averlo intervistato per questo blog nel lontano 2010, ben prima che il suo nome circolasse in Italia tanto quanto negli ultimi anni), la pubblicazione dei suoi Diari di Paperone non è stata un incentivo abbastanza forte e la scelta di suddividerli in maniera così centellinata (non dimentichiamo che ogni numero distava due mesi da quello successivo!) mi è parsa subito funzionale solamente alla sopravvivenza il più a lungo possibile della testata e non tanto a una fidelizzazione del lettore, tenuto in sospeso per molto più tempo di quanto non fosse necessario. Per mio canto, ho preferito recuperare le storie nell'edizione francese, che le ha pubblicate in massa su due soli volumi del Picsou Magazine. Non mi sorprende che la notizia del cambio di cadenza avvenga proprio ora che si è giunti in pari con la pubblicazione dei Diari e della successiva serie di Korhonen, quasi a confermare quanto avevo supposto con malizia.

Purtroppo, nel maggio dello scorso anno, Luca Boschi è venuto a mancare e le redini dell'Almanacco sono state affidate a Davide Del Gusto, socio fondatore dell'Associazione Papersera. Nonostante gli editoriali siano firmati dal nuovo curatore già dal nono numero, non saprei ben dire quando il contributo e i suggerimenti di Boschi siano scomparsi del tutto, sicuro come sono che avesse un bel catalogo di storie pronte e selezionate da portare in edicola. L'unico albo "delgustiano" che ho acquistato è stato l'undicesimo (datato dicembre 2022), essendo stato incuriosito dall'inedita francese di Corteggiani e Marin. Altra produzione, quella francese, quasi integralmente sconosciuta dalle nostre parti. Il motivo per cui non ho proseguito la collezione è pressoché lo stesso già riportato sopra: Barks, le storie americane degli anni Cinquanta, le storie italiane... e, inoltre, si è aggiunta la ristampa delle storie omaggio a Barks, già viste nel volume Barks' Friends e, ancora, su Zio Paperone.

Chiudendo, mi piacerebbe capire se queste mie considerazioni siano condivise da qualcuno. Considerazioni che, comunque, non vogliono essere impietose nei confronti del lavoro dietro alla selezione e la cura di questa rivista, ma che riflettono semplicemente le motivazioni sottese al mio progressivo disinteresse nella stessa. Credo che l'Almanacco sia nelle intenzioni una signora testata, seria e approfondita, ma mi sembra rivolta a qualcuno che non abbia già letto simili prodotti, come quelli citati nel corso del post (di cui ho l'impressione che questo progetto costituisca una sorta di sintesi più che un'eredità), su cui si trovavano molte delle stesse storie. Il bello delle storiche pubblicazioni curate da Becattini, Boschi e Cannatella è che molto difficilmente si andavano a calpestare i piedi a vicenda, ma invece si integravano alla perfezione l'una con l'altra, invogliando il lettore a collezionarle tutte. Qui, per contro, mi pare che vi sia un insieme eterogeneo di proposte interessanti per un pubblico esigente e di storie che invece tale pubblico dovrebbe avere già viste, rivolte a un lettore ancora "inesperto". E, purtroppo, le seconde vincono numericamente.

© Disney per l'immagine pubblicata.