La Numero Uno di Zio Paperone (Old Number One) è probabilmente la monetina più famosa del mondo e mi sembrava una mancanza non scrivere qualcosa a riguardo. Innanzitutto, viene introdotta in

Paperone e la Banda Bassotti (Barks, 1953), dove gioca un ruolo decisivo per la liberazione della famiglia dei Paperi.

|

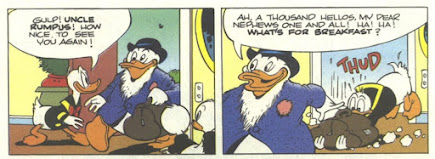

| Paperone si ricorda di avere ancora il suo primo decino |

A dire il vero,

la prima versione di questa sequenza (pubblicata solamente nel 1984) differiva leggermente dalla versione definitiva. Come Barks stesso riferisce in un'intervista datata 1984:

“Il paragone tra queste quattro vignette scartate e le vignette pubblicate dimostra come le ultime rendano meglio l'idea. [...] I dialoghi e i disegni sono più pertinenti”. (fonte: J. Michael Catron, “It Was the Best of Dimes”, in

The Complete Carl Barks Disney Library, n. 26, agosto 2022, p. 203; trad. mia)

|

| La prima versione (scartata) della stessa sequenza |

Nata quindi come semplice espediente narrativo per proseguire il racconto mostrando al tempo stesso l'estrema parsimonia di Zio Paperone, quella monetina da dieci centesimi verrà recuperata regolarmente nelle storie di Barks, fino a ricoprire un ruolo di prim'ordine con l'introduzione della fattucchiera Amelia (Magica De Spell), avvenuta in

Zio Paperone e la fattucchiera (Barks, 1961). Da qui in avanti, infatti, Amelia cercherà in ogni modo di impadronirsi del decino, convinta che le possa permettere di generare un amuleto in grado di renderla “ricca, ricca, ricca!”

|

| Il piano della fattucchiera |

Non solo i Bassotti e Amelia, ma pure Cuordipietra Famedoro ha avuto a che fare con il decino, proprio nel corso della sua prima apparizione, in

Paperino e il torneo monetario (Barks, 1956). Lo spago con cui Paperone avvolge la monetina gli permette, infatti, di vincere la sfida come papero più ricco del mondo.

|

| Paperone porta con sé il suo primo decino legato a uno spago |

Ma come mai questa moneta è così importante? Da dove arriva? Barks non lo dice direttamente. In

Zio Paperone e la fattucchiera, Paperone nega ogni coinvolgimento talismanico della monetina, affermando che si tratti invece del “simbolo del risparmio”. Successivamente, però, in

Paperino reporter degli abissi (Barks, 1963), gli affari di Paperone iniziano a colare a picco quando questi perde il suo “portafortuna” e finché esso non viene infine recuperato.

|

| Il diverso atteggiamento di Paperone nei confronti della Numero Uno in La fattucchiera (sopra) e in Reporter degli abissi (sotto) |

Per conoscere l'origine del decino, bisogna attendere una storia non-barksiana,

Paperon de' Paperoni e la noia da dollaro (Fallberg/Strobl, 1964), in cui un flashback corre in nostro aiuto, mostrandoci come Paperone ha ottenuto il suo primo decino lustrando gli scarponi di uno scavafossi.

|

| Paperone ricorda come ha guadagnato la Numero Uno |

|

| Il piccolo Paperone ottiene il suo primo decino in L'ultimo del Clan de' Paperoni |

Da notare, inoltre, che il mestiere di lustrascarpe era già stato anticipato in

Zio Paperone e l'intruso invisibile (Lockman/Barks, 1963), da cui Rosa riprende (sempre all'interno del primo capitolo della sua

Saga) un flashback pari pari, modificando solamente il design del giovane Paperone e convertendo la valuta da centesimi a pence.

|

| Il piccolo Paperone lustrascarpe |

|

| Confronto del flashback tra L'intruso invisibile (sinistra) e L'ultimo del clan de' Paperoni (destra) |

Sebbene mostrato soltanto da Lockman e Fallberg in terra straniera prima dell'avvento di Rosa, il passato di Paperone come lustrascarpe entra subito a far parte dell'immaginario degli autori italiani, che lo ripropongono di tanto in tanto. Si potrebbe citare, per esempio,

Amelia e il sogno sfortunato (Cimino/Gatto, 1969), in cui la scena accade in un sogno della protagonista,

Zio Paperone e il decino scalognato (Bencivenni/Bordini, 1982) oppure

Zio Paperone e la Numero Uno... bis (Ramello/Comicup Studio, 1995). Rare sono, al contrario, eventuali varianti: secondo quanto narrato in

Zio Paperone la storia miliardaria (?/?, 1988), Paperone avrebbe guadagnato la Numero Uno nelle miniere di carbone, mentre, stando ad

Amelia e la scopa temposonica (Volta/Comicup Studio, 1992), la avrebbe ottenuta nel Klondike, vendendo un setaccio a tale Smith.

|

| Paperone guadagna la monetina nel sogno di Amelia |

|

| Paperone ricorda il suo passato da lustrascarpe |

Don Rosa spiega, inoltre, come sia stato possibile per un paperotto in Scozia entrare in possesso di un decino americano all'interno di

Zio Paperone in decini e destini (Rosa, 1995), mostrando come la moneta passi dalle mani di Howard Rockerduck (padre del rivale di Paperone), in quelle di Fergus (padre di Paperone) e quindi in quelle di Burt lo scavafossi, a cui Fergus porge il decino per insegnare al figlio una lezione.

|

| Howard Rockerduck si disfa di varie monete tra cui la Numero Uno |

|

| Fergus consegna la monetina a Burt istruendolo sul da farsi |

Perciò, Paperone che guadagna la sua prima monetina lustrando scarpe diventa un fatto assodato per i diversi autori internazionali, che spesso riprendono (più o meno) fedelmente quanto narrato nella Saga.

Curioso, però, notare come Fallberg stesso avesse successivamente recuperato la trama de

La noia da dollaro, riproponendola in

Zio Paperone e il tesoro vichingo (Fallberg/Uzal, 1983), offrendo una diversa origine per la prima monetina di Paperone. In questa storia, che ricalca l'incipit della precedente, il miliardario ricorda come ha ottenuto il suo primo stipendio arando i campi. Nella versione italiana della storia in questione, il valore della moneta è pari a un dollaro, mentre, in quella brasiliana, a venti centesimi.

|

| Paperone ricorda diversamente il modo in cui ha guadagnato la sua prima monetina |

|

| 1899 |

Don Rosa, però, trovando questo anno troppo in là nel tempo (all'epoca, Paperone avrebbe già dovuto aver fatto fortuna in Klondike), decide di anticipare la data sulla monetina, portandola al 1875 (come mostrato in L'ultimo del Clan de' Paperoni).

|

| 1875 |

Una terza data è mostrata, forse per errore, in

Size Matters (McGreal, McGreal/Tortajada Aguilar, 2009): 1857.

|

| 1857 |

Nonostante, appunto, questa ultima data potrebbe semplicemente essere stata scritta per errore (invertendo le ultime due cifre di quella proposta da Rosa), i coniugi americani hanno deciso di riprenderla in

The New Year that Wasn't (McGreal, McGreal/Pérez, 2019), spiegandone l'origine. Qui, infatti, Paperone è costretto a cedere la sua Numero Uno ad Amelia e decide perciò di tornare nel passato per dare al piccolo sé stesso un decino del 1857 invece di quello canonico, rendendo di fatto inutile quello in possesso di Amelia nel presente. Questa storia potrebbe essere dunque collocata temporalmente prima di quella del 2009, correggendone di fatto l'errore.

|

| Paperone prende il posto dello scavafossi |

|

| ... e conferisce a sé stesso la “nuova” Numero Uno |

© Disney per le immagini pubblicate.

.png)