Torno a scrivere della famiglia dell'inventore paperopolese, alla quale ho già dedicato un post poco più di un mese fa. La scorsa volta, ho voluto fornire delle coordinate per quanto riguarda i parenti principali e le loro vicende editoriali, basi da cui partire per entrare, successivamente, più nel dettaglio. Oggi, infatti, vorrei concentrarmi sul tempo, sulle date in cui queste loro avventure accadono, cercando di delinearne delle "biografie" ed evidenziando, inevitabilmente, alcune incongruenze.

Innanzitutto, secondo quanto riportato da Marco Gervasio sul terzo volume della Definitve Collection dedicato al suo Fantomius, Copernico Pitagorico (e, quindi, suo gemello Cartesio) sarebbe nato nel 1844. La data di nascita del figlio di Copernico, Cacciavite, non è ufficializzata, ma il sito di Andrea Salimbeti sul papero mascherato la identifica con il 1864, rendendo, perciò, il nonno di Archimede appena sedicenne ai tempi del primo incontro con Paperone nel Kentucky, descritto da Don Rosa.

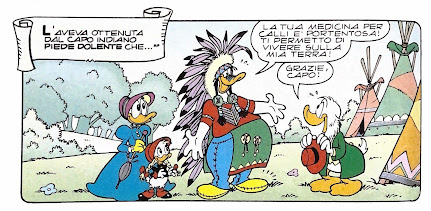

|

| Cacciavite ha solo sedici anni in questa storia? |

Cacciavite è, poi, menzionato dallo stesso Gervasio in Il nobile dietro la maschera (Gervasio, 2015). In questa storia, ambientata nel 1910, assistiamo al primo incontro tra Copernico e Lord Quackett (Fantomius) e l'inventore sostiene che il figlio sia "in giro per il mondo con un riccone". Compagni di avventure negli anni Ottanta dell'Ottocento, Cacciavite e Paperone si riunirebbero in seguito a diversi eventi (raccontati, tra gli altri, da Rosa e Korhonen), a inizio Novecento, in una data collocata da Salimbeti nel 1906. Cacciavite appare, quindi, questa volta in carne e ossa, in Sulle tracce di Copernico (Gervasio, 2019), ambientata nel 1925.

|

| Cacciavite nel 1880 (a sinistra) e nel 1925 (a destra) |

C'è, poi, il figlio di Cacciavite, Fulton, che, stando sempre a Salimbeti, sarebbe nato nel 1891. A validare tale data è lo studioso francese Arnaud Hilmarcher, il quale sostiene che, in L'invasore di Forte Paperopoli (Rosa, 1994), ambientata nel 1902, Fulton avrebbe "poco più di 10 anni".

|

| Il giovane Fulton nel 1902 |

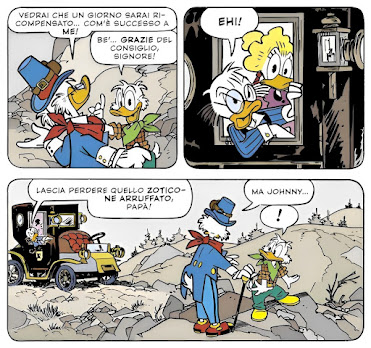

Per quanto già qualcosa potrebbe scricchiolare, l'incongruenza maggiore è messa in scena in La scomparsa dei fratelli Pitagorico (Korhonen, 2020), in cui l'autore mostra il primo incontro tra Paperone e un giovanissimo Archimede (a mio avviso, tra i 10 e i 15 anni), nel lontano 1903! Questa stranezza sposterebbe tutte le date indietro di un bel po', per non avere Archimede "coetaneo" del padre, che, in effetti, sarebbe stata una soluzione più sensata a livello temporale. Nella seguente Finale di partita (Korhonen, 2020), apprendiamo, inoltre, che Archimede è cresciuto in Alaska assieme a Cacciavite, reso "padre" nella versione italiana, forse per tentare di "correggere" l'incongruenza temporale? Da segnalare che questo errore genealogico è presente, ancor prima che sul sesto numero dell'Almanacco Topolino (che pubblica la storia in questione), nella recensione al quinto numero della testata, pubblicata dal Papersera e firmata da Luigi Sammartino. Infatti, nonostante nella storia commentata (La scomparsa dei fratelli Pitagorico) Cacciavite sia correttamente identificato come il nonno di Archimede, Sammartino scrive:

Paperone incontra un giovanissimo Archimede, giunto a Paperopoli al posto del padre e dello zio per dare una mano al protagonista con una gara aerea; [...] spicca soprattutto il finale della storia, dove Archimede si rassegna a vivere a Paperopoli nell’attesa del ritorno del padre.

|

| Archimede e Paperone nel 1903 |

|

| Archimede figlio di Cacciavite?? |

Rimanendo su Korhonen: in The Schooling of Scrooge McDuck (Korhonen, 2023), ambientata circa nel 1882 e basata sulla battuta di apertura di Zio Paperone e il gioco vecchio stile (Barks, 1957), Paperone gioca a football nella squadra accademica della Webfoot Tech, dove incontra un professore, zio materno di Cacciavite. La storia non è attualmente edita in lingua inglese, ma lo stesso autore mi ha comunicato privatamente che il nome completo del professore sarebbe Aldous Boltrattle. Siccome questo cognome è un gioco di parole (proprio come il Gearloose di Archimede), sarei propenso a sostituirlo al meno ispirato Anatryn, suggerito da Gervasio per la madre di Cacciavite nel suo albero genealogico.

|

| Aldous Boltrattle |

Infine, in Archimede Pitagorico campione di baseball (Barks, 1960), apprendiamo che Archimede è nato nella zona nord di Paperopoli (nessuna data è fornita) e, in Zio Paperone e la fuga nel tempo (Martina/Carpi, 1980), lo stesso inventore dichiara di avere ben 50 anni!

|

| Il luogo di nascita di Archimede |

|

| Archimede ha 50 anni? |

Mi pare logico che, anche dalle poche storie prese in considerazione, trovare una linea temporale coerente per quanto concerne questa famiglia sembra essere complicato. Ritengo che la soluzione sia da cercare nella pratica dei viaggi nel tempo, che i Pitagorico coltivano da generazioni. Copernico ne è in grado e Archimede pure. Penso che, viaggiando avanti e indietro nel tempo, gli inventori di questa famiglia possano compiere azioni bene o male a qualsiasi età e in qualsiasi epoca, generando ovvie incongruenze, difficilmente spiegabili altrimenti. Perciò, Archimede potrebbe avere 15 anni all'inizio del 1900 e pure vent'anni dopo, e così via...

© Disney per le immagini pubblicate.