Dopo il successo internazionale riscosso dalle storie de I diari di Paperone (The McDuck Journals), che raccontano la gioventù del papero più ricco del mondo andando a integrare i periodi lasciati scoperti dall'imponente Saga firmata da Don Rosa negli anni Novanta, l'autore finlandese Kari Korhonen torna alla carica con un progetto che parte dall'albero genealogico dei Paperi proposto da Rosa per andare a presentare quei personaggi più oscuri e meno conosciuti. Per usare le parole dell'autore:

Ho scritto e disegnato brevi storie comiche su personaggi dell'albero genealogico di Rosa dei quali conosciamo poco, inclusi Gertrude Gadwall [Gertude Folaga], Sir Swamphole McDuck [Duca Bambaluc de' Paperoni], Eider McDuck [Braccio di Ferro de' Paperoni] e Quagmire [Patrizio], lo zio notoriamente avaro di Paperone. (fonte: post pubblicato su Facebook in data 23 novembre 2022; trad. mia)

Al momento, quattro di queste storie hanno visto la pubblicazione in Scandinavia e Germania, riguardanti rispettivamente Eider, Gertrude, Quagmire e Swamphole, e, in questa sede, scriverò qualche commento sulle prime tre. Nel primo di questi racconti, scopriamo che Paperone, ventisette piani sotto il livello del suo deposito, possiede una importante biblioteca personale, contenente alcuni dei libri più rari al mondo, nella quale conserva vecchi scritti sulla storia della famiglia.

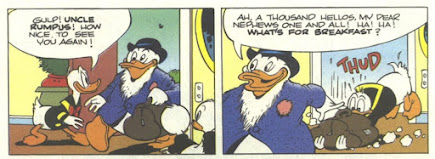

Veniamo, così, a conoscenza di Eider (e del nipote Duncan, che ne scriverà le memorie), un ormai anziano e discutibile commerciante scozzese che, tuttavia, riesce a salvare il regno di re Malcolm, diventandone, in seguito, tesoriere reale. Si apprende, inoltre, che Eider è stato il primo della famiglia a fare il bagno nei soldi.

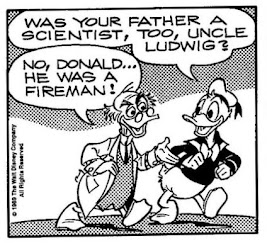

La seconda storia ci svela retroscena sulla vita di Clinton Coot e Gertrude Gadwall, i genitori di Nonna Papera.

Tornato a casa dopo l'ennesima (e ultima) avventura, Clinton non riesce ad abituarsi alla tranquillità domestica e decide di fondare le Giovani Marmotte per poter condividere quanto appreso durante i tanti viaggi.

Quello che impariamo è che Gertrude è, invece, la fondatrice delle Giovani Esploratrici (o Gioiette, Chickadees in lingua originale), istituite perché Clinton non voleva ammettere ragazze nella sua organizzazione. Verrebbe da chiedersi se la sorella di Nonna Papera sia stata introdotta solamente per necessità narrative o se Korhonen volesse fare un riferimento a Paperino direttore... di volo (Gregory, 1982), a cui avevo accennato in questo post dello scorso giugno.

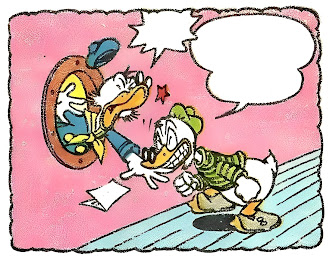

La terza di queste storie si occupa del prozio Quagmire e del suo matrimonio con una certa Elisabeth. Quagmire è rappresentato come un uomo molto avaro: fa il bagno in cortile approfittando dell'acqua piovana, mangia frutta trovata per strada, si dà da fare per avere biglietti del treno gratis...

La sua vita prende una piega inaspettata quando conosce una persona altrettanto oculata: Elisabeth, appunto. Sono veramente anime gemelle che condividono la passione per il risparmio e tecniche per conseguirlo. Korhonen ci informa che i due si sposeranno e daranno alla luce una numerosa prole di tirchi. Tra i tanti bambini (se ne contano nove nella fotografia presente a fine storia), potrebbero essere presenti anche le Elizabeth e Margareth proposte dal sottoscritto assieme all'autore americano John Lustig.

© Disney per le immagini pubblicate.

Si ringrazia Lukas Persson (LP dal forum The Feathery Society) per le immagini a colori pubblicate in questo post, provenienti dalla pubblicazione svedese delle storie e tradotte in inglese attraverso Google Translate. L'immagine in bianco e nero proviene, invece, dal profilo Facebook personale di Kari Korhonen, così come anche il testo inglese inserito nel fumetto della vignetta raffigurante Eider e il nipote.

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)