Pico de Paperis (Ludwig Von Drake) è il tuttologo di casa Disney creato per la serie televisiva

Walt Disney's Wonderful World of Color negli anni Sessanta, ma quale è il suo esatto rapporto con la famiglia dei Paperi? Nelle strisce giornaliere pubblicate sui quotidiani americani, Paperino si riferisce a Pico come "zio" e questi viene direttamente da Vienna per visitare il nipote, rimanendo poi da lui per i trent'anni successivi. Per essere lo zio di Paperino, dovrebbe, però, essere il fratello di uno dei suoi genitori e il suo cognome (Von Drake) non sembra, invece, essere lo stesso del padre (Duck) o della madre (McDuck). L'esatta parentela con Paperino ci viene fornita da Walt Disney in persona in "

The Hunting Instinct" (dir. Wolfgang Reitherman, 1961), dove, infatti, afferma che "è in realtà zio di Paperino. [...] I Drake sono il lato paterno della famiglia, il ramo continentale. [...] Il professore, essendo il fratello del padre di Paperino, è un Drake, ovviamente". A tale proposito, è curioso notare che Pico, nella

striscia del 24 giugno 1988 (Foster/Alvarado, 1988), ricorda di avere usato il nome d'arte "Lou Drake" in passato.

Quindi, secondo Disney, Paperino si chiamerebbe in realtà Donald (Von) Drake. Perché allora tutti lo conosciamo come "Duck"? La risposta si può trovare in almeno tre differenti fonti:

- In "

The Donald Duck Story" (dir. Robert Florey, Jack Hannah, 1954), vediamo il momento della creazione di Paperino da parte degli animatori degli studi Disney, nel 1932, che cercano di trovare l'animale giusto da associare alla sua iconica voce. Dopo aver individuato il design paperinesco, passano, quindi, alla ricerca del nome: "Jimmy Duck? Joe Duck? Roger Duck? Ma aspettate un attimo, un papero maschio è un Drake. Vediamo [...] Donald Drake!" Siccome, però, il nome sembra suonare male, dichiarano: "gli daremo il cognome di sua madre da nubile, Duck. Donald Duck!"

- D'altronde, il fatto di mantenere il nome della madre viene confidato dallo stesso Disney in

un'intervista del 1961 riportata parzialmente dallo storico Jim Korkis: "In realtà, i Drake sono i maschi e la femmina è chiamata Duck. Paperino ha preso il cognome della madre. È una storiella che racconto e che strappa sempre una risata. La gente dice: 'Come mai si chiama Donald Duck se è un maschio?' Così, li sorprendo dicendo: 'Beh, era un piccolo bastardo, così ha preso il cognome della madre.'"

- La fonte più datata che conferma questa visione risale, addirittura, al 1935 e si tratta del

secondo episodio dello spettacolo radiofonico Meet Mickey Mouse, in cui Paperino racconta la sua storia sotto forma di filastrocca: "Mio Padre ha lasciato mia Madre,// E anche tutti i suoi bambini,// L'ha lasciata per un'altra,// [...] Così ho preso il cognome da nubile di mia Madre,// Ecco perché sono Donald Duck."

Esistendo però Zio Paperone, e quindi tutto il ramo de' Paperoni/McDuck, risulta complicato conciliare questa peculiare versione con la famiglia dei Paperi così come viene abitualmente presentata nelle storie a fumetti. Per questa ragione, quando il personaggio viene menzionato per la prima volta, nella

tavola domenicale del 24 settembre 1961, Paperina si limita a definirlo "una specie di zio" di Paperino. Pure nelle successive storie pubblicate nei

comics americani, a partire da

Paperopoli, U.S.A. (?/Strobl, 1961), Ludwig rimane genericamente un "relative" (parente) e Paperino lo definisce "zio" solo in

Pico de Paperis e l'albero genealogico (?/Strobl, 1962), ma la parentela rimane vaga quando, alla fine, ricorda al genio di essergli imparentato per evitare che questi diffonda il suo/loro albero genealogico. Il fatto che in tale albero venga riportato un antenato chiamato Colombust Duck potrebbe far pensare che la relazione di Pico alla famiglia dei Paperi avvenga tramite il lato materno della famiglia di Paperino.

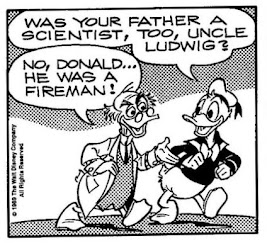

|

| Nonostante Paperino lo identifichi come "zio", la parentela sembra essere abbastanza lontana da poter essere dimenticata da entrambi |

Curiosamente, nella traduzione tedesca di

Paperopoli, U.S.A., Nonna Papera afferma che Pico sia il figlio della sorella di sua madre, rendendolo di fatto suo cugino di primo grado. Tale relazione, per quanto assente nella versione originale, viene proposta in

Barn Dance Doctor (?/Strobl, 1961), in cui Nonna Papera definisce Pico il suo "cugino urbanizzato". A valorizzare timidamente l'ipotesi della cuginanza, Luca Boschi, a pagina 7 del volume

Walt Disney presenta Qui Quo Qua (1992), definisce Paperino "pronipote" del genio austriaco, ponendolo sulla stessa linea generazionale di Elvira.

|

| Nonna Papera e Pico sono cugini |

Secondo l'autore americano Don Rosa, questa parentela non sussisterebbe e "l'

unico modo possibile in cui potrebbe essere uno zio di Paperino è se fosse sposato con la sorella di Paperone, Matilda" (grassetto presente nel testo originale). Questo matrimonio, apparentemente rifiutato "da chiunque, da Bob Foster a Carl Barks", contraddirebbe comunque quanto enunciato dallo stesso Pico in "

Kids Is Kids" (dir. Jack Hannah, Hamilton Luske, 1961): "sono uno scapolo". Da notare, comunque, che il termine inglese "bachelor" può tradursi sia come "scapolo" che come "laureato". Facendo leva sullo stesso gioco di parole, intraducibile in italiano, Pico si dichiara scapolo anche nella

striscia del 23 novembre 1970 (Karp/Grundeen, 1970), mentre ammette di essere stato in passato impegnato con una certa Hulda nella

striscia del 12 settembre 1972 (Karp/Grundeen, 1972) e, addirittura, ha due appuntamenti, nel corso di

quattro strisce pubblicate tra l'11 e il 16 luglio 1985 (Foster/Smith, 1985), con una tale Alice, conosciuta attraverso il club di appuntamenti per distratti (Absentminded Dating Club), che Pico menziona anche nelle strisce dall'8 al 10 luglio (Foster/Smith, 1985). Va fatto presente che, nel racconto illustrato "Pico de Paperis, genio a ripetizione", pubblicato nel volume

L'allegra brigata di Paperopoli (1962), l'illustre scienziato si reca negli Stati Uniti per fare la conoscenza di Paperon de' Paperoni, mai incontrato prima. Una volta respinto dal miliardario, Pico incontrerà casualmente e per la prima volta Paperino, Qui, Quo e Qua, Nonna Papera, Ciccio e Archimede Pitagorico. Nonostante non vengano menzionate parentele con l'anziana Elvira, è da segnalare il modo in cui il professore si presenta a Paperino: "Ma io sono tuo zio, Paperino! La tua bisnonna apparteneva alla nobile stirpe dei De Paperis!" Non essendo direttamente collegato a Paperone o Nonna Papera, la bisnonna in questione (quindi zia o prozia di Pico) dovrebbe essere la madre del nonno paterno di Paperino. In questo caso, Pico sarebbe cugino del nonno di Paperino e cugino acquisito di Nonna Papera, andando a salvare la relazione presentata in

Barn Dance Doctor. In

Paperino e le affinità pittoriche (Sisti/Held, 1993), invece, Paperino si riferisce al parente chiamandolo "cugino Pico" mentre ne parla con Paperone, lasciandoci intendere che si tratti di un cugino del miliardario.

Oltre a Nonna Papera (e alla famiglia dei Paperi in generale), chi sono gli altri parenti di Pico de Paperis?

- Innanzitutto, in "The Truth About Mother Goose" (dir. Bill Justice, Hamilton Luske, Wolfgang Reitherman, Bill Roberts, 1963), apprendiamo che sua nonna è nientemeno che Mother Goose, ovvero la Mamma Oca raccontafiabe della tradizione popolare.

|

| Mamma Oca assieme a Pico |

- Pico menziona poi la sua bisnonna in Pico de Paperis e le salsicce (?/Strobl, 1961), dalla quale ha ricevuto la ricetta del suo piatto preferito, il Wiener Schnitzel à la Weltschmerz.

- Nella striscia giornaliera del 7 febbraio 1963 (Karp/Taliaferro, 1963), cita suo bis-bisnonno e un nipote di quest'ultimo come gli inventori della polvere da sparo.

- In quella del 31 marzo 1970 (Karp/Grundeen, 1970), menziona suo nonno come l'inventore della vasca da bagno e del telefono.

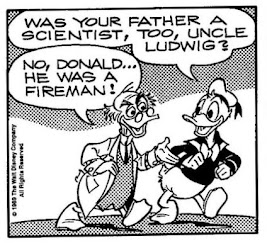

- In quella del 12 ottobre 1989 (Foster/Alvarado, 1989), rivela che suo padre era un pompiere.

- La nipote di Pico, Clementina de Paperis ("Clem" per le amiche) appare in Viaggio a Stell-Ath (Macchetto/Bizzi, 2001).

- Un antenato austriaco di Pico, chiamato Franz Von Paperis (Von Drake?), viene poi raccontato in Pico de Paperis e il primo erudito (Panaro/Dalena, 2006).

- La madre di Pico appare come voce fuoricampo in "Time Reverser" (dir. Tony Craig, Bobs Gannaway, 1999) e in Il bianco Natale di Topolino (dir. Rick Calabash, Tony Craig, Roberts Gannaway, Burny Mattinson, 2001) e viene infine menzionata in Wiener Schnitzel Woes (Jensen/Tortajada Aguilar, 2008), in cui apprendiamo che invia per posta aerea al figlio il suo piatto preferito una volta a settimana, direttamente dall'Austria.

- Entrambi i genitori di Pico sono mostrati in flashback in Pico torna a scuola (de Mojana/Gervasio, 2010).

- Pico ha anche uno zio comparso in flashback in due storie brasiliane, chiamato Frederico Von Pato. Siccome "Von Pato" è l'equivalente portoghese di "Von Drake", si dovrebbe trattare di uno zio paterno; allo stesso modo, il nome "Frederico" richiama quello portoghese del nipote "Ludovico", e si potrebbe quindi trasporre in maniera più tedesca, come "Friedrich".

- In un'altra storia brasiliana, Il messaggio del presidente (Saidenberg/Fukue,1982), appare anche il bisnonno di Pico, il prof. Von Pattus.

- Considerato la pecora nera della famiglia, il prozio Vitold Von Drake viene menzionato nel redazionale "Ne parlons pas de Draco, non, non, non !" (Leloup, 2025).

- Lo zio Wolfgang Von Drake appare in due recenti storie di Kari Korhonen (2025).

|

| Il padre di Pico era un vigile del fuoco |

Nell'animazione, Pico ha un cugino malvagio, lo scienziato Victor Von Goose, presentato in "

The Hapless Helpers" (dir. Broni Likomanov, 2018) e, addirittura, tre figli, Anya, Corvus e Klara, che appaiono in "

Raiders of the Doomsday Vault!" (dir. Matthew Humphreys, 2019), tredicesimo episodio della seconda stagione del reboot di

DuckTales.

© Disney per le immagini pubblicate.