Per poter rispondere a questa domanda dovremmo innanzitutto tornare alle origini di questo pigro personaggio che tutti conosciamo come l'aiutante fannullone di Nonna Papera. Infatti, Ciccio (Gus Goose) non ha sempre vissuto alla fattoria, e un primo riferimento alla sua famiglia è presente già al suo esordio sulle strisce quotidiane.

|

| La prima apparizione di Ciccio nella striscia del 9 maggio (Karp/Taliaferro, 1938) |

Come possiamo vedere dalla prima striscia in cui compare, basata sul corto animato Donald's Cousin Gus (1939), il parente (qui cugino) viene introdotto a Paperino da una lettera della zia Fanny. Di lei non ci è dato sapere molto, serve semplicemente a presentare il cugino e ha una funzione comica in quanto chiede a Paperino di "controllare la sua dieta", mentre in realtà il parente affamato svuoterà la dispensa di Donald per ben due settimane. Sarà infatti il 24 maggio la data in cui Ciccio scomparirà (provvisoriamente) dalle strips per ritornare nel villaggio di Honking-on-the-Hudson dove, stando al titolo di un quotidiano, è previsto il più grande raccolto della storia. Peccato che il giornale sia datato 1912.

|

| Striscia quotidiana del 24 maggio (Karp/Taliaferro, 1938) |

Questo invadente parente farà nuovamente capolino prima nel novembre dello stesso anno (si badi che in queste strisce vive invece in una località chiamata Pumpkin Center) e poi nel novembre del 1941, quando Paperino e nipoti lo andranno a trovare alla sua fattoria, situata nuovamente a Honking-on-the-Hudson. In queste quindici apparizioni (sedici se si considera la tavola domenicale del 4 gennaio 1942), Ciccio sembra vivere da solo e gestire una fattoria per conto suo. Curioso come, in questi tre anni di comparse sui quotidiani, il cugino goloso non pronunci mai una singola parola.

|

| Paperino e nipoti raggiungono Honking-on-the-Hudson nella striscia del 12 novembre (Karp/Taliaferro, 1941) |

Per vedere finalmente Ciccio vivere e "lavorare" presso Nonna Papera dovremo attendere qualche anno. Infatti questa insolita coppia viene introdotta in due storie datate 1950:

I tre paperini e Nonna Papera (Craig?/Barks, 1950) e

Nonna Papera e il campionato delle frittelle (?/Thomson, 1950). A quanto pare, l'idea di mettere in scena assieme questi parenti (entrambi introdotti nelle strisce sui quotidiani e quindi non particolarmente conosciuti dai lettori degli albi a fumetti del periodo) proverrebbe dall'allora

editor della Western Publishing (la casa editrice per cui lavorava Barks) Carl Buettner. Da qui in poi vedremo dunque l'oca risiedere alla fattoria di Nonna Papera e molto raramente sentiremo parlare di altri suoi parenti (prevalentemente in storie italiane).

|

| Ciccio e Nonna Papera per la prima volta assieme (Barks, 1950) |

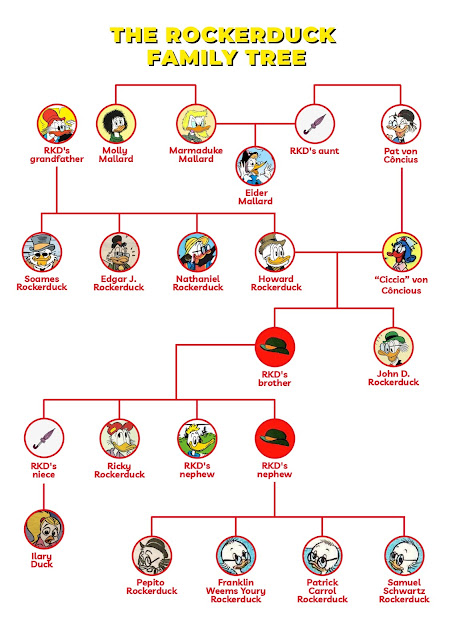

Ma, se la zia Fanny è la madre di Ciccio, chi ne è il padre? La risposta proviene dall'

albero genealogico dei paperi disegnato da Don Rosa (1993) che già tante volte ho citato. Qui infatti il padre di Ciccio risulta essere tale Luke Goose. Questo nome e il look del personaggio sono presi a prestito dal precedente

albero genealogico disegnato da Mark Worden (1976), in cui Luke appariva però come il padre di Gastone, secondo quella prima bozza di parentela delineata da Barks e già riportata in

questo post. Da notare che il look definitivo del personaggio a cura di Rosa, basandosi su quello datogli da Worden, è in realtà ricopiato da quello di un personaggio secondario presente tra la folla in

Paperino e la strega a reazione (Barks, 1961).

|

| A confronto: il personaggio senza nome di Barks (a sinistra), il Luke Goose di Worden (al centro) e il Luke Goose di Rosa (a destra) |

La singolarità dei genitori di Ciccio (rispetto ad altri personaggi più oscuri presentati nell'albero genealogico di Rosa) sta nel fatto che, al di fuori di queste produzioni extra-fumettistiche, essi compiono effettivamente una breve apparizione in ben due storie, entrambe prodotte in Olanda nel 2019 per un numero speciale spedito in omaggio agli abbonati del settimanale Donald Duck.

Nella storia di apertura di questo albo speciale,

Het verjaardagsfeest (deel 1) (Moe/Pérez, 2019), tutta la famiglia dei paperi è riunita alla fattoria di Nonna Papera per il compleanno di Ciccio. Qui, l'anziana papera estrae un album di fotografie contenenti l'intera vita del parente dormiglione e questi inizia a commentarne una per una, cominciando dalla singolare foto di un uovo. Ciccio racconta infatti del momento in cui la cicogna lasciò il suo uovo a casa dei suoi genitori ("mia madre mi ha raccontato questa storia una volta", esclama con ingenuità). All'interno del flashback, la madre ci appare gioiosa ed esuberante, mentre il padre è visibilmente sbigottito e ha bisogno di tempo per elaborare la notizia.

|

| La prima apparizione assoluta dei genitori di Ciccio in una storia a fumetti (Moe/Pérez, 2019) |

Più avanti nella storia vediamo Ciccio alle prese con i suoi primi mestieri (pompiere, addestratore di animali al circo, maratoneta), tutti falliti a causa della sua sonnolenza. Arrivato all'età adulta, Ciccio diventa un peso per la famiglia a causa delle ingenti spese per il cibo, così i genitori decidono di mandarlo da Paperino. Interessante notare come la sequenza sia ripresa pari pari dalle strisce di Taliaferro. Anche quando, tornando ai giorni nostri, Qui Quo e Qua chiedono allo zio dove fosse andato Ciccio dopo aver lasciato casa sua, questi risponde loro che si era spostato in campagna dopo aver sentito che c'era stato un record di raccolto (proprio come raccontato nelle strisce).

|

| I genitori decidono di mandare Ciccio da Paperino |

Oltre a essere una storia ricca di riferimenti e molto interessante e fedele dal punto di vista della continuity, quella scritta da Moe ci fa sapere che i genitori di Ciccio erano entrambi in vita al momento dei fatti narrati di Taliaferro. Inoltre: i nomi (Archibald Gans e Annie Prul), oltre al design, sono proprio gli stessi usati nella versione olandese dell'albero di Don Rosa.

L'altro titolo in cui abbiamo un accenno della famiglia dell'Oca è Hoe Gijs bij oma Duck kwam (Geradts/Tortajada Aguilar, 2019). Qui però, a differenza della storia precedente, è presente solamente la madre. Schematizzando la trama (sono presenti alcuni spoiler, ma non credo che la storia verrà mai ristampata):

- gli avvenimenti hanno luogo qualche anno fa, la madre di Ciccio è preoccupata perché lui ha già finito la scuola da tre mesi e non ha ancora trovato un lavoro;

- il figlio prova a discolparsi ricordandole alcuni tentativi (falegname e postino), entrambi falliti a causa della sua perenne stanchezza;

- lei teme che lui sia un buon a nulla e si dispera;

- lui esce di casa e inizia a camminare seguendo un odore di cibo;

- viene notato da due talent scout che cercano un nuovo numero per il loro programma televisivo, i quali si accorgono di quanto sia bravo a riconoscere l'odore degli ingredienti presenti nei piatti;

- lo portano in televisione, dove ha un enorme successo e dove viene notato da due persone losche;

- finisce nei guai;

- dopo alcune tensioni riesce a scappare;

- ferma sulla strada una macchina di passaggio, è la macchina di Nonna Papera;

- le racconta quello che è successo, piangendo perché stava solamente cercando un lavoro;

- lei lo accoglie a casa sua offrendogli un lavoro come aiutante/domestico;

- di fronte a una bella torta, lui accetta.

|

| La mamma di Ciccio si dispera perché lui non ha un lavoro (Geradts/Tortajada Aguilar, 2019) |

A questo punto, vorrei fare alcune considerazioni sulla storia appena descritta:

- Nonna Papera non conosce Ciccio prima del loro fortuito incontro. Lei gli chiede letteralmente "chi sei?" ("wie ben je?"); anche da altre storie olandesi ho notato infatti che Elvira lo considera solamente un domestico e quindi i due non sembrerebbero essere imparentati, come invece ci mostra Barks al loro esordio come coppia.

|

| Nonna Papera si riferisce a Ciccio come suo "nipote" (Craig?/Barks, 1950) |

- Fanny potrebbe essere ancora viva. La storia è sì ambientata nel passato, ma non troppi anni fa; nella vignetta conclusiva possiamo infatti vedere un ritratto, raffigurante i neonati nipotini con tanto di ciuccio, appeso nella cucina della fattoria. Perciò, direi che gli eventi non possono essere accaduti più di dieci anni fa. Nulla ci è dato invece sapere su Luke, la mia supposizione è che sia semplicemente via per lavoro.

|

Il ritratto dei tre nipotini neonati ci potrebbe fornire un'indicazione temporale |

- Non è chiaro se Ciccio abbia o meno mai fatto ritorno a casa (probabilmente Fanny dovrebbe essere preoccupata dal momento che non ha la più pallida idea di dove si trovi suo figlio!); in realtà non è nemmeno chiaro dove abiti Fanny (se si trovi nelle vicinanze della fattoria di Nonna Papera o in un'altra città), perciò Ciccio potrebbe semplicemente non sapere come fare a tornare, o essere talmente pigro da non provarci neppure.

Contattato per cercare un chiarimento a tali questioni, Evert Geradts (l'autore di questa seconda storia) mi ha così risposto:

Le origini di questa storia sono piuttosto prosaiche. Gli editori olandesi avevano programmato un numero speciale su Ciccio e mi hanno chiesto di immaginare come lui e Nonna Papera si fossero conosciuti. Per mantenere lo svolgimento semplice e logico, ovviamente ho dovuto iniziare dall'epoca "pre-Nonna", quando probabilmente Ciccio viveva ancora con i suoi genitori.

[...]

Non sono uno storico rigoroso per quanto riguarda i personaggi Disney. Lo stesso Carl Barks ha affermato che non esiste un universo dei paperi coerente. Paragono i personaggi Disney agli attori della Commedia Dell'Arte, dove Arlecchino è un servitore in una commedia e un avvocato nell'altra. La stessa cosa potrebbe accadere a Paperino. I talenti di Paperino variano enormemente. Potrebbe essere un goffo pilota da corsa in una storia e il miglior pasticcere del mondo nell'altra.

Quindi ho la prospettiva della Commedia sulla narrazione. In questa storia non ho bisogno di un padre, quindi non lo presento. Non avrebbe motivo di essere lì. Sua moglie si sta preoccupando e tutto ciò che può fare è dire che ha ragione.

Il ritratto dei tre nipoti è stato probabilmente aggiunto dall'artista finale. [...]

E, in effetti, a giudicare dallo storyboard inviatomi molto gentilmente da Geradts, il ritratto dei nipotini non è presente nella stesura originale.

|

| Il ritratto dei nipotini non è presente nello storyboard |

Per quanto ci offrano un quadro interessante e un certo tipo di visione autoriale, le parole di Geradts non ci aiutano però a risolvere le questioni

in-universe e a rispondere alla domanda che dà il titolo a questo post. Personalmente non escluderei che Luke e Fanny possano tuttora essere in vita (

il sito ufficiale olandese del settimanale Donald Duck ci informa che Luke sarebbe il genealogista dietro all'albero di Don Rosa,

ridisegnato per l'occasione da Michael Nadorp); probabilmente non vivono a Paperopoli, altrimenti li vedremmo comparire più spesso. Non saprei tuttavia dire se Ciccio sia o meno rimasto in contatto con loro, ma sicuramente non li ha dimenticati, come suggerisce il ritratto di Luke appeso nella stanza del figlio in

Ciccio e il trattore dei sogni (Torstensen/Abella Bresco, 1995).

|

Ciccio e il ritratto del padre (Torstensen/Abella Bresco, 1995)

|

© Disney per le immagini pubblicate.