Oggi vi propongo una chiacchierata

che ho avuto occasione di fare assieme al prolifico autore olandese Evert

Geradts, fumettista da sempre e sceneggiatore di storie Disney da quarant’anni,

a proposito della sua carriera (che si estende da oltre mezzo secolo), del suo

rapporto con il medium e dei suoi progetti futuri.

SC: Simone Cavazzuti

EG: Evert Geradts

SC: Quando hai capito di voler

diventare un cartoonist e quali sono stati i tuoi primi passi

in questo mondo?

EG: A quanto pare, è

iniziata all’asilo. Ho ancora un piccolo quaderno di bozzetti risalente a quel

periodo, contenente miei disegni drammatici di bombe atomiche che piovono su

persone amichevoli come Babbo Natale (era appena dopo la Seconda Guerra

Mondiale, quindi le persone erano impressionate e spaventate mortalmente dalle

bombe atomiche).

In ogni scuola che ho frequentato successivamente, ero

conosciuto come il ragazzo a cui piaceva disegnare e/o che era bravo a farlo.

Ho provato a cercare lavoro come cartoonist persino durante il college,

ma non possedevo ancora uno stile o una visione personale, così, come capitava

a molti altri ragazzi che amavano i fumetti, nessuno mi assunse. Ho quindi studiato

fisica e matematica, dato che sembrava una buona scommessa sul futuro. Solo che

non lo era, perché mi avrebbe condotto a una carriera come insegnante di fisica

e chimica, e scoprii di non essere portato per insegnare, non avendo

alcuna idea di disciplina o autorità. Ho passato alcuni anni a insegnare in una

scuola femminile in cui le ragazze avevano quasi la mia età ed è stato il

periodo più brutto della mia vita.

Dall’altro

lato, svolgere professioni “normali” (come fece Carl Barks) mi ha aiutato molto

a inventare storie, successivamente nella mia carriera.

Ho mosso i

miei primi passi importanti nel mondo dei fumetti alla fine degli anni Sessanta

e nei primi Settanta, sulle pagine del settimanale olandese Hitweek

(successivamente chiamato Aloha), un progetto dell’artista del

collettivo Fluxus Willem de Ridder. Lì, ho trovato il mio stile e le mie

tematiche. Successivamente, con altri artisti della stessa rivista, abbiamo

creato il fumetto underground Tante Leny e siamo diventati un movimento

di avanguardia serio nel fumetto olandese.

|

| De Diertjes, fumetto d'esordio di Geradts, pubblicato sul settimanale Hitweek a partire dalla fine degli anni Sessanta |

SC: Hai frequentato qualche

scuola artistica o di scrittura oppure ti ritieni autodidatta?

EG: Completamente

autodidatta. Quando ero un ragazzo, negli anni Cinquanta, non esistevano scuole

o accademie che insegnassero l’arte dei fumetti. Gli insegnanti accademici la

consideravano una forma di arte popolare, molto al di sotto dell’arte alta che

interessava a loro. Invece, leggevo molto ed ero un avido frequentatore di

teatro, specialmente per vedere gli spettacoli comici. Ero affascinato dalla

costruzione delle opere teatrali, come quelle inventate da Feydeau, Labiche e

altri. Ovviamente, guardavo anche film comici, ma la maggior parte delle volte

rimanevo deluso, tranne quando il film era basato su un’opera teatrale. Amo il

teatro perché trovo che abbia molto in comune con i fumetti!

SC: Ti andrebbe di parlare del primo periodo della tua carriera all'interno di riviste underground e di come questa esperienza ha influenzato le successive?

EG: In generale, questo periodo underground mi è servito come l’accademia di

arte che non ho mai potuto frequentare, dal momento che non ne esistevano

ancora, ed è stato lo stesso per gli altri artisti. Abbiamo lavorato assieme,

ammirato i lavori gli uni degli altri, inventando una nuova forma d’arte. Il

famoso Art Spiegelman lo paragona al periodo rivoluzionario dei pittori

impressionisti.

Ho

avuto la grande opportunità di incontrare molte persone interessanti e

creative, come Willem De Ridder, le cui riviste hanno pubblicato i miei primi

fumetti, dandomi una piattaforma per svilupparmi e crescere; Marc Smeets, che è

stato un artista brillante che ha vissuto solo per la sua arte, riempiendo

quaderni su quaderni di disegni, con fumetti magicamente affascinanti; Aart

Clerkx, che analizzava le storie di Carl Barks, mentre io fino ad allora le

avevo solamente lette e apprezzate; Joost Swarte, che aveva sviluppato un suo stile

molto personale che lo ha reso poi famoso in tutto il mondo; Ever Meulen, che

ci ha mostrato una maniera molto stilizzata di disegnare che scosse il nostro

universo fumettistico; Peter Pontiac; Harry Buckinx…

E,

ovviamente, amici americani, come Glenn Bray, collezionista di fumetti di Los

Angeles che aveva il gusto per i fumetti più personale e sorprendente e che ha

una collezione di fumetti enorme. Tra le altre sue gesta, spinse Carl Barks a

iniziare i suoi dipinti di paperi. Dunque, anche a quel tempo, Carl Barks non è

mai stato lontano dal mio universo!

In

questo periodo underground, potevo fare esattamente quello che mi veniva in

mente e pubblicarlo da solo, senza dover convincere redattori o editori che ciò fosse

abbastanza geniale da assumersi rischi finanziari. Più tardi, lavorando

per riviste per giovani, come quelle della Disney, questa libertà assoluta venne

in qualche modo a mancare, solo che nel frattempo il mondo dei fumetti era

cambiato e perciò c’era più libertà ovunque rispetto che in passato.

|

| Una serie di cartoline realizzate da Geradts per la casa editrice olandese Magic Friends negli anni Settanta |

Dimenticavo di dire che, in quel periodo underground, abbiamo anche scoperto per

la prima volta la storia dei fumetti: venivano pubblicati libri su Little

Nemo, Krazy Kat, Gasoline Alley, The Kin-der-Kids e altri.

Non avevamo mai avuto modo di vedere questi lavori prima di allora ed eravamo

stupiti dalla quantità di libertà artistica che era concessa ai loro artisti.

SC: Come sei finito a scrivere storie coi personaggi Disney? Si trattava di

un mondo che ti era già familiare o era qualcosa di completamente nuovo per te?

EG:

Ho un legame mistico con Paperino ed è iniziato proprio il primo giorno della

mia vita, anche se ovviamente non me ne accorsi in quel momento.

Sono

nato il 9 giugno 1943, che era, come scoprii anni e anni dopo e con mia totale

sorpresa, il nono anniversario del compleanno di Paperino.

Come

è possibile che un personaggio dei cartoni animati abbia un compleanno? In

realtà, il compleanno di Paperino, come riconosciuto ufficialmente dalla Walt

Disney Company, è il 9 giugno 1934, la data di distribuzione di The Wise

Little Hen, primo cortometraggio in cui apparve.

Nel

1952, io avevo solo 9 anni, una casa editrice olandese iniziò a pubblicare il

settimanale Donald Duck. Il primo numero fu distribuito gratuitamente

per incuriosire tutti i ragazzini e funzionò molto bene, grazie al genio di

Barks e dell’artista che realizzò le storie del Lupo Cattivo presenti in esso.

Ad ogni modo, non c’era molto per intrattenere i bambini nei primi anni

Cinquanta: nessuna televisione, nessun computer, nessun giro in automobile e

quasi neppure alcun fumetto. Successivamente, ai tempi delle mie scuole

superiori, ho comprato fumetti americani come Walt Disney's Comics

and Stories e i fumetti di Walter Lantz, in modo da imparare l’inglese in

maniera divertente. Quindi, ho un legame con il lavoro di Carl Barks che dura

da quasi tutta la vita.

SC: Avendo a che fare con questi personaggi da decenni, e immagino sotto

diverse redazioni, è cambiato il tuo approccio nello scrivere le loro storie?

Stai notando (o, forse, è richiesta) una sensibilità differente nell'utilizzo

di questi personaggi?

EG: Per quanto mi riguarda, relativamente ai paperi e altri personaggi

Disney, ho sempre scritto quello che mi veniva in mente. Amavo l’universo dei

paperi e, siccome sapevo di scrivere per bambini, raccontavo storie come le

avrei raccontate a mio figlio o alle mie nipoti. Un paio di volte ho superato i

limiti agli occhi dei redattori, ad esempio utilizzando personaggi che non

appartenevano alla Disney (come i famosi Transformers degli anni Ottanta),

oppure raffigurando zio Paperone troppo malvagio nei suoi piani economici. Ricordavo

lo zio Paperone di Barks come un avaro molto meschino e senza scrupoli, ma

dovetti cambiarlo. I redattori volevano che fosse un personaggio duro, ma

onesto al 100%. Mi dispiacque, ma mi rimaneva ancora il Lupo Cattivo per

scrivere un personaggio disonesto.

Ho sempre raffinato le mie storie finché non ne fossi io stesso orgoglioso e divertito. Perciò, all’inizio, quando qualche volta i redattori richiedevano

delle modifiche, facevo fatica ad accettarlo: diventavo leggermente isterico e

gettavo le mie pagine in un angolo del mio spazio di lavoro; ma poi, più calmo,

le cambiavo in qualche modo e spesso ho dovuto ammettere che diventavano anche

un po’ migliori. Più

tardi, ho dato consigli ai colleghi su come gestire le critiche e come stare

calmi e felici!

Recentemente,

la Disney ha introdotto qualche nuovo divieto, come fare storie con pesci in

vita, e addirittura abbandonando completamente le storie con Fratel

Coniglietto.

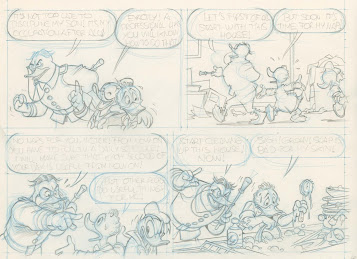

|

| Idea per copertina del settimanale Donald Duck (inedita) realizzata da Geradts |

SC: L'ultima volta che abbiamo parlato, mi hai spiegato il modo in cui vedi i

personaggi Disney come maschere sempre in cambiamento, a seconda delle

necessità dello sceneggiatore. Ti andrebbe di approfondire questo concetto?

EG: Ai

tempi di Tante Leny, Aart Clerckx mi disse che per lui i fumetti erano

come il teatro. All’inizio mi ci volle un po’ per assorbirlo, ma con gli anni

condivido il suo punto di vista probabilmente anche più di quanto non faccia

lui stesso. Aart realizza strisce di fumetti basate letteralmente su opere

teatrali; ha fatto Amleto sotto forma di fumetto, mentre io sono più

interessato alle cose che i due media, teatro e fumetto, hanno in

comune.

Sono

entrambi basati sul dialogo. Ad eccezione delle graphic novel, difficilmente

ci sono descrizioni nei fumetti. Tutto è raccontato nei disegni e nelle

nuvolette, come gli attori che parlano sul palco, di fronte a un décor. Il

termine francese décor descrive tutto ciò che si trova in scena che non

siano gli attori. La maggior parte delle volte nelle opere si tratterà

dell’interno di una casa, ma possono anche esserci alberi finti che indicano

che la scena si svolge all’aperto. Nei fumetti è lo stesso. Io preferisco

disegnare i personaggi e mostrare le loro emozioni, ma deve essere sempre

chiaro dove si trovano, così fornisco delle indicazioni per l’ambientazione,

come una strada, il deposito di zio Paperone, una montagna, o qualsiasi altro

luogo.

Per

me, i fumetti come il Paperino di Barks ricordano molto il teatro della

Commedia dell’Arte. La Commedia dell’Arte funzionava con maschere molto

conosciute, come anziani avidi o sciocchi, servi astuti e non troppo onesti e/o

cittadini pomposi. Gli interpreti avevano maschere sui propri volti, cosicché

il pubblico potesse immediatamente riconoscere il personaggio che

rappresentavano appena entravano in scena. Ciò ricorda esattamente l’universo

dei paperi, dove io non devo introdurre o spiegare la personalità di Paperon

de’ Paperoni, siccome tutti conoscono la sua faccia e la sua reputazione. Lo

stesso per Paperino, Archimede Pitagorico, il Lupo Cattivo e molti altri.

L’idea di lavorare nella stessa forma d’arte del teatro mi ha dato una bella

spinta culturale, dato che ora potevo incontrare Molière, Feydeau e Seneca!

Persino

il termine “scenario” ha le sue origini nella Commedia dell’Arte, dove indicava

lo sviluppo complessivo della storia, nei confini del quale gli attori avevano

molta libertà di improvvisare.

Puoi immaginare la mia grande meraviglia quando, prima dell’avvento di

internet, scoprii, in un’enciclopedia molto pesante e seria, che l’interprete di

Arlecchino, nonché autore di una collezione di opere della Commedia dell’Arte

del diciassettesimo secolo, si chiamava Evaristo Gherardi!

Ovviamente,

ora credo di essere una sorta di reincarnazione spirituale o “reale” di

Evaristo. È troppo bello per non essere vero.

SC: Quali sono i personaggi

che preferisci utilizzare?

EG: I miei personaggi

preferiti sono la famiglia dei paperi e padre e figlio Lupo e altri che non

sono proprio perfetti. Perciò ho realizzato poche storie con Topolino: è

fastidiosamente perfetto.

SC: Hai scritto alcune storie commemorative per eventi e anniversari, tra

queste 80 is prachtig! (Geradts/Tortajada

Aguilar, 2014), che mostra la sorella di Paperino, Della (anticipando, e in

qualche modo prevedendo, il suo ruolo nel reboot di DuckTales). Di

chi è stata l'idea di utilizzare questo personaggio che mai era apparso in

versione adulta?

EG: È stata una mia idea. I redattori volevano una storia sul tema “Paperino

ricorda” per il numero commemorativo degli ottant’anni, così scrissi una storia

con Della, sperando che l’avrebbero accettata. Avevo qualche dubbio, siccome la

storia utilizza il concetto einsteniano di accorciamento del tempo presente

nella sua teoria della relatività, il quale poteva essere un po’ difficile per

i giovani lettori. Ma, con mia sorpresa, tutti lo compresero; il che mostra

come il mio pubblico fosse diventato intelligente, dopo aver letto tutte le mie

storie istruttive!

In realtà, rileggendo la storia per intero, mi accorgo che il tema

principale è “come rimanere giovani”, siccome la rivista celebrava

l’ottantesimo anniversario di Paperino e noi non lo percepiamo come una

persona di ottant’anni. I personaggi dei fumetti rimangono giovani a vita e lo

sappiamo molto bene. Ho preso questa indicazione alla lettera come un punto di

partenza e l’ho sviluppata fino alla sua logica conclusione, in cui persone

normali si recano a vivere coi personaggi dei fumetti per rimanere giovani; e ciò si conclude con l’idea che rimanere giovani è di fatto possibile, e Della

ne è la prova esistente.

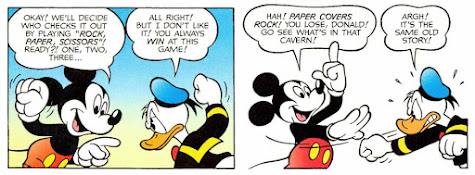

|

| Della porta i suoi figli a Paperino |

SC: Pensi che ci sia qualche

possibilità di vederla tornare in futuro (al di fuori di storie speciali o

dell'universo DuckTales)?

EG: Penso che potrebbe

apparire in altre storie, ma non spetta a me decidere. Io potrei ovviamente

proporre una storia con lei, semmai dovessi trovare un’idea interessante.

SC: A proposito, hai anche scritto diverse pagine (Geradts/Pérez,

2017-2019) che mostrano Della e Paperino da piccoli, attualmente

pubblicate in Italia su Almanacco Topolino. Da dove è venuta

l'idea per questa serie?

EG: Erano parte di una serie annuale di 52 gag rappresentanti i paperi da

bambini, che era un’idea dei redattori. Volevano che una di queste gag

spiegasse l’uso delle due varianti del nome della sorella: Della e Dumbella.

SC: Ci sono autori o artisti con i quali negli anni hai sviluppato un

rapporto di amicizia oltre che di semplice collaborazione?

EG: Quasi tutte le persone che conosco sono artisti, o hanno legami con il

mondo dell’arte. O sono parte della famiglia. O entrambe. Oppure sono diventate

come una famiglia.

SC: C'è qualcosa che hai scritto che, se dovessi leggere ora, diresti: “questa

cosa non funziona”?

EG: Fammici pensare… Ci sono un paio di storie del periodo di Tante Leny

che non trovo di qualità adeguata al giorno d’oggi. Ci sono altre storie che

non “funzionavano”, ma che sono begli esperimenti con disegni interessanti. In

generale, sono orgoglioso di ciò che ho fatto, dato che metto sempre molto

tempo e attenzione nel mio lavoro. Una cosa divertente è che ho scritto così

tante storie che ho dimenticato la metà di esse e probabilmente anche di più.

Spesso, quando le rileggo, non ho idea di come finiranno e in genere mi fanno

ridere, siccome contengono l’esatto tipo di umorismo che mi piace.

|

| Una pagina di Alsjemaar Bekend Band realizzata da Geradts per la rivista olandese EPPO negli anni Ottanta |

SC: Quale è il tuo consiglio ai giovani scrittori di fumetti?

EG: Il mio consiglio ai

giovani scrittori di fumetti è: leggete molto, realizzate storie che avreste

voluto leggere quando eravate bambini e insegnate anche un paio di anni in una

scuola femminile. Dopo la scuola femminile, la vostra vita diventerà una

splendida vacanza!

Il

mio consiglio professionale più importante è: non spiegate mai a parole nelle

vostre storie quello che potete mostrare con le immagini. Iniziate le vostre

storie con una situazione interessante che renda curiosi i lettori; non

iniziate mai con nuvolette piene di testo che spiegano quale sarà l’argomento

della vostra storia, ma lanciatevi subito nell’azione.

SC: C'è qualcosa che hai scritto che invece ancora ricordi come efficace?

|

| Una tavola dello storyboard di Een broodje aap (Geradts/Gulien, 2007) |

SC: A cosa stai lavorando al momento e che progetti hai per il futuro?

(Disney e non)

EG: L’anno scorso ho lavorato su un fumetto personale che parla della vita di

un artista di storie Disney. Lo chiamo scherzosamente le mie “memorie”, ma è

perlopiù inventato, o comunque spudoratamente esagerato.

Ho realizzato una serie di grandi e intricati disegni per mio piacere

personale e ho anche iniziato a muovermi per la pubblicazione della mia

biografia; quindi, con tutte queste attività, non mi annoio ancora.

|

| Vignette dall'ancora inedito progetto personale di Geradts, le sue "memorie" |

SC: L'attuale pandemia globale ha avuto delle ripercussioni sul tuo lavoro?

EG: La pandemia mi ha quasi ucciso. Prima ho avuto il Covid, che non è stato

troppo serio: febbre per una settimana, poi un po’ tremolante e basta. Ma la

vaccinazione obbligatoria l’anno successivo ha avuto strani effetti su di me,

nelle zone del cuore e dei polmoni. Sono stato portato d’urgenza in ospedale

per due volte, dove ho subito alcuni esami e trattamenti piuttosto dolorosi.

Ciò era nuovo per me, siccome avevo sempre avuto una salute affidabile.

Sfortunatamente, non mi ha nemmeno ispirato alcuna storia sui paperi, dal

momento che i paperi non sono mai in ospedale…

Ad ogni modo, non c’è da

preoccuparsi. Ciò è accaduto lo scorso luglio e agosto e ora mi sento di nuovo

bene. Mi è servita come una vacanza dal lavoro sui paperi e mi ha dato tempo

per lavorare al mio progetto personale.